石ノ森章太郎という名を聞いて、胸が高鳴る人も多いのではないでしょうか。

昭和から令和に至るまで、日本の漫画・特撮界に計り知れない影響を与えてきたこの巨匠の作品は、今なお色あせることなく多くの人に愛され続けています。

中でも「仮面ライダー」や「サイボーグ009」を筆頭に、彼が生み出したヒーローたちは、単なる正義の味方ではなく、人間の葛藤や倫理、社会問題と向き合う“考えるヒーロー像”を確立しました。

今回の記事では、石ノ森作品の中でもアニメ化・実写化された代表的な名作を中心に、その魅力と社会的背景を徹底的に掘り下げます。

「人造人間キカイダー」や「佐武と市捕物控」など、今ではあまり語られなくなった作品にもスポットを当て、現代の視点からその意義を再検証します。

昭和を生きた方には懐かしく、若い世代には新鮮に映るであろう、石ノ森ワールドの核心を一緒に旅してみませんか。

視覚的なインパクトに加え、時代を超えて通用する深いメッセージが込められたこれらの作品群は、今だからこそ再評価すべき文化遺産と言えるでしょう。

| 配信サービス | 見放題 | 無料トライアル | 公式サイト |

|---|---|---|---|

| 月額プラン:600円(税込)/月 年プラン :5,900円(税込)/年 | 初回30日間無料 | |

| 2,189円(税込)/月 | 初回31日間無料 | |

| 1,026円(税込)/月 | - | |

| 550円(税込)/月 | 初回31日間無料 | |

| 550円(税込)/月 | 初回14日間無料 | |

| 広告あり:580円(税込)/月 広告なし:1,080円(税込)/月 | - |

| 順位 | 年度 | タイトル | 概要 | アニメ化 | 実写化 |

|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 1971 | 仮面ライダー | 政府に反逆する秘密結社ショッカーに改造された本郷猛が、正義の心で戦うヒーロー作品。特撮ヒーローの金字塔。 | 1971年~(TVアニメ数作) | 1971年(TV)、2023年「シン・仮面ライダー」 |

| 2 | 1968 | サイボーグ009 | 世界各国から集められた9人の改造人間が、人類と平和のために戦うSFアクションの傑作。 | 1968年、1979年、2001年 | 2012年(実写映画) |

| 3 | 1965 | 佐武と市捕物控 | 盲目の按摩と剣の達人が江戸の町で事件を解決する時代劇ミステリー。 | 1981年(OVA) | 1972年(ドラマ) |

| 4 | 1972 | 人造人間キカイダー | 良心回路を持つ人造人間ジローが悪の組織ダークに立ち向かう。ロボットと人間の葛藤が主題。 | 2000年(アニメ) | 1972年(TV)、2014年(映画) |

| 5 | 1969 | ゴレンジャー(秘密戦隊) | 日本初の戦隊ヒーロー作品。5人の戦士が世界征服を企む組織に挑む。 | なし | 1975年(TV) |

| 6 | 1966 | 原始少年リュウ | 原始時代を舞台にした冒険活劇で、人類の起源や成長を描く。 | 1971年(アニメ) | なし |

| 7 | 1963 | 宇宙鉄人キョーダイン | 宇宙から来た兄弟ロボが悪のロボットと戦うSFロボット作品。 | なし | 1976年(TV) |

| 8 | 1977 | がんばれ!!ロボコン | ドジで憎めないロボット・ロボコンの活躍を描いたコミカルな作品。 | 1999年(アニメ) | 1974年(TV) |

「石原裕次郎」について、上記にまとめました。

以下に具体的に説明します。

仮面ライダー

『仮面ライダー』は1971年にテレビ放送が開始された変身ヒーロー作品で、悪の秘密結社ショッカーに改造された本郷猛が仮面ライダーとして正義のために戦う姿を描いています。

この作品は単なる勧善懲悪ではなく、人間の尊厳や科学の暴走といった社会的テーマも取り入れており、多くの視聴者に衝撃と共感を与えました。

仮面ライダーは当初、本郷猛一人が主人公でしたが、途中で藤岡弘の怪我により一文字隼人が仮面ライダー2号として登場し、二人の共闘がシリーズの魅力をさらに高めました。

その後も平成・令和と時代を超えて新シリーズが続々と制作され、仮面ライダーシリーズは日本を代表する特撮コンテンツとなりました。

変身ポーズやバイクアクション、個性豊かな怪人たちも話題となり、関連商品や映画も多数展開されています。

石ノ森章太郎の原作による仮面ライダーは、正義とは何かを問い続けるヒーロー像を現代にまで受け継ぐ原点として、高い評価を得ており、その影響力は今なお絶大です。

サイボーグ009

『サイボーグ009』は、石ノ森章太郎が1964年に発表した日本初の本格SFサイボーグ戦士漫画で、9人の異なる背景を持つサイボーグ戦士たちが、悪の組織ブラックゴーストに立ち向かう姿を描いています。

主人公・島村ジョーこと009を中心に、各キャラクターには異なる能力と出身国が設定され、人種や文化の違いを超えて共に戦うストーリーは、当時としては非常に先進的でした。

特にジョーの「加速装置」は彼の代名詞となり、少年たちの憧れを集めました。

また、本作は「戦争とは何か」「命の価値とは」など深いテーマを内包しており、ただのアクション漫画にとどまらず哲学的な要素も評価されています。

アニメ化は1968年の劇場版を皮切りに、1979年、2001年にもテレビアニメとして放送され、世代を超えて支持されました。

石ノ森は長く続く壮大な構想のもとに物語を描いていましたが、彼の死により未完となった部分もあり、多くのファンが続編を待ち望みました。

『サイボーグ009』は、日本のSF漫画の礎を築いた傑作として、今もなお色あせない魅力を放っています。

佐武と市捕物控

『佐武と市捕物控』は、石ノ森章太郎が1966年から1972年にかけて「週刊少年サンデー」などで連載した時代劇漫画で、江戸時代を舞台に岡っ引きの佐武と盲目の按摩師・市のコンビが難事件を解決していく人情捕物帖です。

主人公の佐武は若くして冷静沈着な岡っ引きとして市井に溶け込みながらも、時に非情な決断も下す職業人としての葛藤を抱えています。

一方、市は盲目でありながら卓越した聴覚と観察力を持ち、事件の核心に迫る名助手として描かれ、二人の絶妙な掛け合いや人間関係が物語の魅力を引き立てています。

この作品の特筆すべき点は、ただの捕物ではなく、江戸庶民の生活や人間の業、哀しみを深く掘り下げたヒューマンドラマとしての完成度の高さにあります。

石ノ森章太郎はこの作品で第13回小学館漫画賞を受賞しており、彼のストーリーテリングと情緒豊かな筆致が高く評価されました。

1981年にはテレビアニメ化され、独自の時代劇演出と音楽が大人の視聴者からも支持されました。

人の業や善悪の境界に迫る深いテーマは、現代にも通じる普遍的な価値を持ち、石ノ森作品の中でも異色の傑作とされています。

人造人間キカイダー

『人造人間キカイダー』は1972年に放送開始された特撮テレビドラマであり、石ノ森章太郎が手掛けた原作漫画も同年に「テレビマガジン」などで連載されました。

本作は、良心回路という不完全な心を持つアンドロイド・ジローが、人類支配を企む悪の組織ダークに立ち向かう姿を描いています。

ジローは人間のような心を持つがゆえに葛藤し、苦悩しながらも正義を貫こうとする存在として描かれ、従来のヒーロー像とは一線を画した深みのあるキャラクターが特徴です。

キカイダーの半分赤く半分青いメカニックなデザインも斬新で、視覚的にも強い印象を残しました。

また、物語では「人間らしさとは何か」「善と悪の境界とは」といった哲学的テーマが随所に盛り込まれ、子ども向けの特撮作品でありながら大人の視聴者にも訴求力を持つ構成となっていました。

さらに本作は続編『キカイダー01』へと展開し、シリーズとしての世界観も広がりました。

特撮と漫画の双方で人気を博した『人造人間キカイダー』は、石ノ森章太郎がロボットや人造人間に込めた倫理観や社会的メッセージが色濃く表現された重要作であり、今も根強いファンに支持されています。

ゴレンジャー(秘密戦隊)

『秘密戦隊ゴレンジャー』は1975年にテレビ朝日系列で放送を開始した日本初のスーパー戦隊シリーズ作品で、石ノ森章太郎の原作による集団ヒーローものの金字塔とされています。

世界平和を守るために組織されたEAGLE(イーグル)の精鋭5人が、悪の組織ブラッククロス軍団に立ち向かうというストーリー構成で、レッド、ブルー、イエロー、グリーン、ピンクの5色のコスチュームと専用武器、戦闘車両を駆使するスタイルは当時としては画期的でした。

各メンバーに明確なキャラクター性があり、チームで戦うダイナミックな演出やギミックが子どもたちの心をつかみ、最高視聴率20%を超える大ヒットを記録しました。

この作品はスーパー戦隊シリーズの原点として、後の『デンジマン』『バトルフィーバーJ』『太陽戦隊サンバルカン』などに連なる礎を築いており、戦隊ヒーローが日本の特撮文化に定着するきっかけとなりました。

石ノ森は本作において「個ではなく集団で戦う正義のヒーロー像」を描き、社会性や仲間意識といったテーマを取り入れることで、時代背景にもマッチした作品となっています。

『秘密戦隊ゴレンジャー』は、今なおスーパー戦隊の伝統として語り継がれる不朽の名作です。

原始少年リュウ

『原始少年リュウ』は、石ノ森章太郎が1971年から1972年にかけて「週刊少年ジャンプ」で連載した冒険SF漫画で、文明が未発達な太古の時代を舞台にした人間ドラマです。

主人公のリュウは、幼い頃に両親と生き別れになり、野生の中で生き抜く力を育んだ少年で、人間としての成長や家族との再会を願いながら壮絶な冒険に挑んでいきます。

本作では、マンモスや恐竜のような巨大生物が登場し、サバイバル要素や民族間の衝突などを織り交ぜながら、壮大なスケールで物語が展開されます。

石ノ森はこの作品を通じて「人間とは何か」「文明とは何か」というテーマを投げかけ、リュウの孤独や葛藤、友情や裏切りといった普遍的な感情を描き出しました。

物語は原始社会の厳しさと同時に、温かい人間関係も丁寧に描いており、ただの冒険譚ではなくヒューマンストーリーとしても評価が高い作品です。

1971年から1972年に放送されたテレビアニメ版『原始少年リュウ』は、漫画の世界観を忠実に映像化し、石ノ森の世界観を広く伝える役割を果たしました。

現代においても再評価が進む本作は、石ノ森章太郎の原点回帰的な意欲作として知られています。

宇宙鉄人キョーダイン

『宇宙鉄人キョーダイン』は1976年から1977年にかけて放送された特撮テレビドラマで、石ノ森章太郎原作によるロボットヒーロー作品の一つです。

ストーリーは、科学者の鬼沢博士が作り出した二体のサイボーグ兄弟、スカイゼルとグランゼルが、博士を殺害し地球征服を目論むダダ星人率いる悪の組織ダダーン帝国と戦う姿を描いています。

スカイゼルは飛行能力を持つ空戦型、グランゼルは地上戦を得意とする重装甲型で、性格や戦闘スタイルも対照的に設計され、まさに兄弟ならではのドラマが物語に深みを与えています。

二人は機械でありながらも人間の心を持ち、兄弟愛や友情、そして正義のために命をかけて戦う姿が感動を呼びました。

また、変形や合体といったギミックもふんだんに盛り込まれ、子どもたちの心を掴む要素が満載でした。

本作は、当時の東映特撮の技術と斬新なデザインが融合した意欲作であり、後年のロボットヒーロー作品に多大な影響を与えました。

石ノ森作品に通底する「機械と人間」「心とは何か」というテーマも貫かれており、ただのロボットバトルものにとどまらない深さを持っています。

宇宙鉄人キョーダインの配信はこちらから>>がんばれ!!ロボコン

『がんばれ!!ロボコン』は1974年から1977年にかけて放送された特撮テレビドラマで、石ノ森章太郎原作のユーモラスで人情味あふれるロボットコメディです。

舞台は未来のロボット学校を卒業したばかりの新米ロボット「ロボコン」が、人間社会で修業を積みながら「合格」を目指して奮闘する日々を描いています。

ロボコンは失敗ばかりですが、明るく前向きな性格で、持ち前の元気さと努力で周囲の人々を助けていく姿が多くの子どもたちの共感を呼びました。

本作の魅力は、石ノ森章太郎らしい個性的なキャラクターデザインや、毎回登場するユニークなロボット仲間たちにあります。

特に「ガンツ先生」からの評価でロボコンの努力が報われたり失敗したりするシーンは、視聴者の期待と笑いを誘いました。

シリーズは1981年に『がんばれ!!ロボコン』の続編として『燃えろ!!ロボコン』が放送されるなど、長年にわたり愛され続けています。

また、2000年には『燃えろ!!ロボコン』としてリメイクされ、現代風のアレンジで新たなファン層を獲得しました。

本作は、石ノ森作品の中でもコメディ色が強い一方で、人間味や努力の尊さを描いたハートフルな物語として評価されており、時代を超えて多くの人々に愛されています。

石ノ森章太郎とは何者か?その生涯と功績をたどる

宮城県登米市出身、デビューから「萬画宣言」までの歩み

石ノ森章太郎は1938年に宮城県登米市に生まれ、本名は小野寺章太郎です。

高校時代に描いた『二級天使』で注目を集め、1954年に手塚治虫に憧れて上京し、伝説的なマンガ家集団「トキワ荘」の一員となります。

その後、1956年に『漫画王』掲載の『東海道四谷怪談』で本格的に商業誌デビューを果たしました。

彼の創作姿勢は早くから革新性に富んでおり、マンガを単なる娯楽で終わらせず、思想や社会的メッセージを盛り込む手法で読者に訴えかけました。

1970年代に入り、「マンガ」ではなく「萬画」と称する独自の表現領域を提唱し、娯楽と芸術の両立を目指した活動が本格化します。

生涯にわたって描き続けた作品数は500以上にも及び、その多くが映像化され、日本の大衆文化に深く根付いています。

石ノ森は常に時代の先端を意識しつつも、普遍的なテーマである「人間とは何か」「科学技術と人間性の共存」といった問いを描き続けました。

彼の人生は、戦後日本のマンガ文化の形成とその深化の歴史そのものであり、亡くなる1998年まで挑戦をやめることはありませんでした。

代表作『仮面ライダー』『サイボーグ009』とその社会的意義

石ノ森章太郎の代表作として最も知られているのが『仮面ライダー』と『サイボーグ009』です。

1971年にテレビ放送が開始された『仮面ライダー』は、悪の秘密結社ショッカーに改造された主人公が、正義のヒーローとして戦う姿を描き、視聴者に強いインパクトを与えました。

単なる勧善懲悪ではなく、「科学の暴走」「自由意思」「自己犠牲」といった複雑なテーマを内包しており、子ども向けながら大人にも深く訴える作品となりました。

一方『サイボーグ009』は、1964年に連載が開始され、戦争兵器として改造された9人のサイボーグたちが人間性を取り戻すために戦う姿を描いています。

人種や国籍を超えたメンバー構成、核戦争や軍産複合体への批判など、時代を先取りするテーマが盛り込まれており、まさに世界規模での共生や平和を問いかける内容でした。

これらの作品は、娯楽性と社会性を兼ね備えた“萬画”の実践例として高く評価され、石ノ森の名を不動のものにしました。

彼のヒーロー像は常に「悲しみ」を内包しており、それが読者に強い共感と余韻を残したのです。

文化勲章受章まで、昭和から平成を駆け抜けたレジェンド

石ノ森章太郎は、昭和から平成にかけてマンガ界をリードし続けた巨匠であり、1998年に60歳という若さで亡くなるまで精力的に作品を発表し続けました。

その活動の幅広さと功績が高く評価され、死後には「マンガの社会的地位の向上」に貢献した功績として、2008年に文化勲章が追贈されています。

彼の人生はまさに日本のサブカルチャーとメディア史そのものであり、マンガだけにとどまらず、テレビ、映画、舞台、教育コンテンツに至るまで多岐にわたる分野に影響を与えました。

とくにNHK教育テレビの『ひらけ!ポンキッキ』や『仮面ライダー』シリーズの映像企画監修など、子どもの教育や教養にも積極的に関与しており、彼の“萬画”は社会に根ざした表現として進化し続けました。

マンガが芸術として認知される以前から、「映像と活字の融合」を視野に入れていたそのビジョンは、今のメディアミックス時代を先取りしたものであり、現代にも通じる先見性にあふれています。

昭和の終わりと共に到来した新たな時代の扉を、彼は“萬画”という道で切り開いたのです。

石ノ森章太郎の創作スタイルと作風の変遷

「マンガ=萬画」宣言に込めた想いと表現の広がり

石ノ森章太郎は1970年代に入ると、従来の「マンガ」という言葉では収まりきらない創作世界を自ら「萬画(まんが)」と表現し始めました。

これは「漫画=軽い娯楽」という先入観に一石を投じる表現であり、彼自身の創作活動が映像、教育、SF、哲学など多様な領域にまたがっていることを意味しています。

萬画という表現には、ジャンルを超えて人々の心に訴えかける総合芸術としての自負が込められていました。

事実、彼の作品は単に物語を語るだけでなく、読み手に「考えさせる」構造を持ち、登場人物の内面や社会との関係性を丁寧に描いています。

また、彼は自身のマンガを通じて、子どもだけでなく大人にも思索の場を提供しようとした点で、極めて先進的な表現者でした。

例えば『HOTEL』『マンガ日本経済入門』など社会派作品にも意欲的に挑戦しており、エンターテインメントと教養の融合を体現しています。

こうした姿勢は、現代における“知識としてのマンガ”の先駆けとも言えるものであり、現在の学術的なマンガ研究の礎を築いた存在でもあります。

SF、特撮、人間ドラマ──ジャンルを横断する表現技法

石ノ森章太郎の作品は、ジャンルにとらわれず幅広い表現スタイルを展開してきた点が特筆されます。

代表作の一つ『サイボーグ009』では、SFをベースに戦争や差別といった現代社会の問題を描き、人間の本質に迫るドラマを構築しました。

一方で、『仮面ライダー』シリーズでは、特撮ヒーローという視覚的かつ動的な演出が際立ち、映像メディアと連携するマンガ表現が展開されています。

こうしたジャンル横断的な作品づくりは、常に“テーマありき”で設計されており、形式や媒体に制約されることなく、石ノ森独自の哲学が通底しているのが特徴です。

SFでは未来とテクノロジーの関係性、特撮では正義と悪の葛藤、人間ドラマでは家族や社会とのつながりといった、それぞれのジャンルに根ざした問題提起をしながら、読者に多層的な気づきを与えてきました。

また、1ページごとに緩急をつけた構成や、細部まで練られたキャラクターデザインによって、読者を物語世界へ自然に引き込む演出力も卓越しています。

石ノ森は“表現”そのものをジャンルの枠で語るのではなく、あくまで“伝えたい内容”を起点にスタイルを選び抜く創作手法を確立していました。

視覚的演出とカメラワーク的コマ割りの先駆性

石ノ森章太郎は、紙面上で映像的な表現を追求した先駆的なマンガ家でもありました。

彼の作品には、まるで映画のワンシーンのようなダイナミックなコマ割りや、視線誘導を意識した構図の工夫が随所に見られます。

これは、アニメや映画にも通じる“カメラワーク的演出”と称され、多くの後進作家に影響を与えました。

具体的には、広角からクローズアップへの切り替え、被写界深度を意識した背景処理、時間経過を示す連続的なカットインといった表現が多用され、読者は自然と画面内の視点を追うことができます。

『仮面ライダー』や『イナズマン』などのアクション作品においては、戦闘シーンの迫力を引き出すためにスピード線や歪曲効果も駆使され、紙面上での“動き”が極めてリアルに再現されました。

また、石ノ森はテレビや映画の演出にも造詣が深く、映像脚本の経験をマンガ制作に活かすことで、紙と映像の表現の垣根を取り払おうと試みていました。

その結果、彼のマンガは視覚的な没入感が極めて高く、単なる読み物ではなく、“読む映像体験”として読者を引き込む力を持っていました。

虫プロとの関わりと手塚治虫との師弟関係

トキワ荘時代のエピソードと手塚治虫との交流

1950年代半ば、石ノ森章太郎は東京・椎名町の「トキワ荘」に入居し、ここで藤子不二雄、赤塚不二夫、寺田ヒロオといった当時の若手漫画家たちと共同生活を送りながら研鑽を積みました。

その中心的存在が手塚治虫であり、石ノ森も大きな影響を受けた一人です。

彼は高校在学中から手塚に作品を送り続け、上京後には手塚の自宅を訪ねるなど積極的に関わりを持ちました。

手塚は石ノ森の才能を高く評価し、作品の助言を与えたり原稿を見てアドバイスを行うなど、まさに師弟といえる関係が築かれていきました。

当時のトキワ荘は、原稿の締切に追われる修羅場でありながらも、アイデアと情熱が飛び交う創作の聖地であり、石ノ森にとっては人格と表現力の両面を育てる土壌となりました。

石ノ森は後年、自伝的エッセイなどでこの時代を「すべての原点」と語り、手塚との出会いが自身の創作観に多大な影響を与えたことをたびたび述べています。

彼の作品には、手塚から受け継いだ“社会を映す鏡としてのマンガ”という理念が色濃く反映されているのです。

虫プロダクションでのアニメ制作参加の実態

石ノ森章太郎は、1961年に手塚治虫が設立した「虫プロダクション」にも深く関わりました。

虫プロは、日本初の本格的なテレビアニメ制作会社として、『鉄腕アトム』をはじめとする数々の名作を生み出した伝説的なスタジオです。

石ノ森は創設メンバーではなかったものの、早い段階から手塚に招かれて作品提供やストーリーボードの協力などを行い、マンガとアニメの橋渡し的な役割を担いました。

『サイボーグ009』がアニメ化される際には、虫プロの制作陣との連携により、自身の原作を映像化する難しさと可能性の両面を体験しました。

この過程で、石ノ森は映像脚本やカット構成にも強い関心を持ち、後の『仮面ライダー』などの実写作品に大きな影響を与える“演出力”を培っていきます。

また、虫プロという「実験場」のような空間は、彼にとって創作の幅を広げる刺激的な環境であり、アニメーションを用いた教育番組の企画にも参画するなど、活動のフィールドを拡大させました。

虫プロでの経験は、石ノ森がマンガ家にとどまらず、メディアクリエイターとして進化する契機となった重要な転機だったのです。

手塚との対立と共闘、昭和マンガ界の光と影

石ノ森章太郎と手塚治虫は、トキワ荘時代の師弟関係から始まりましたが、やがて同じ舞台で競い合うライバル関係へと移行していきました。

特に1960年代後半から1970年代にかけて、マンガの市場拡大に伴い、作風やテーマ性、メディア展開の方法において両者のスタンスが顕著に分かれます。

手塚は文学性や人道主義に根ざした作品づくりを続けたのに対し、石ノ森はより社会派でシステム批判的な視点を重視し、また実写や教育分野へと表現の幅を広げていきました。

その結果、時に編集者や業界関係者を巻き込んだ意見の食い違いや対立が報じられることもありました。

しかし両者に共通していたのは、「マンガを文化として定着させる」という信念であり、その点では強く結びついていたのです。

1980年代には、手塚が創設した「手塚賞」の審査員に石ノ森が名を連ねるなど、公の場でも再び協力関係を見せるようになります。

石ノ森は、手塚を“越えるべき山”と称しており、リスペクトと競争心が共存する独特な関係でした。

この光と影の関係性こそが、昭和のマンガ界における創造的緊張感を生み出し、多くの傑作が誕生する原動力になったのです。

特撮とテレビ文化への貢献──「仮面ライダー」以降の潮流

東映との関係と特撮ヒーロー誕生秘話

1971年、石ノ森章太郎が原作を手がけた『仮面ライダー』は、テレビ局・毎日放送と制作会社・東映との協力により放送され、日本中に一大ブームを巻き起こしました。

この作品の誕生には、石ノ森の構想力と東映の映像技術、そしてスポンサーであるバンダイの玩具展開の戦略が三位一体となっていました。

もともと『仮面ライダー』は、『スカルマン』というダークな作品を原型としていましたが、東映側の要望でヒーロー性が強調され、子ども向けにアレンジされた経緯があります。

とはいえ、石ノ森は妥協せず、「改造人間としての悲哀」や「戦うことの矛盾」といったテーマを深く作品に織り込みました。

特撮ヒーローの基本構造――変身、怪人との戦闘、正義の葛藤――はこの時に確立され、以降の東映特撮作品すべてに影響を与える基盤となります。

石ノ森と東映の関係はその後も続き、『人造人間キカイダー』や『イナズマン』『変身忍者嵐』など多くの作品でコラボが実現しました。

テレビという新しい表現メディアにおいて、マンガ的世界観を持ち込んだ石ノ森の功績は、単なる原作者の枠を超え、ヒーロー文化そのものを創出した点で極めて革新的だったのです。

映像とマンガの融合で築かれた新たな作品世界

石ノ森章太郎は、マンガという媒体にとどまらず、映像作品の脚本や構成にも積極的に関わることで、ジャンルの垣根を越えた表現世界を創り出しました。

特に『仮面ライダー』シリーズでは、原作マンガの枠を超え、テレビドラマの脚本や演出アイディアに深く関与することで、“動くマンガ”とも言える新しい映像表現を実現しました。

これは単なる原作提供にとどまらず、ストーリーの構造、キャラクター設定、さらには映像のテンポや演出意図にまで及ぶ総合的な監修であり、従来の作家像を大きく超えるものでした。

また、アニメ作品でも『サイボーグ009』をはじめ、『リュウの道』『佐武と市捕物控』など、多様なジャンルを映像化することで、視聴者にマンガの持つ多面的な魅力を提示しました。

石ノ森は自身の作品を「伝えるべき主題に最も適したメディアで表現する」ことを常に意識しており、その姿勢が、マンガ原作の実写化やアニメ化という日本独自のメディアミックス文化の礎となっています。

映像とマンガの融合は、今でこそ一般的な手法ですが、その原型は石ノ森が築いたものであり、彼の功績なくしては現在の日本の映像文化は語れません。

メディアミックスの先駆けとなった企画力

石ノ森章太郎は、日本におけるメディアミックス戦略の先駆者としても広く知られています。

彼の作品群は、単なるマンガという枠にとどまらず、テレビドラマ、アニメ、映画、ゲーム、書籍など多様なメディアに展開され、時代を超えて愛され続けています。

特に『仮面ライダー』シリーズは、マンガから始まり、テレビ放送、映画、玩具展開、主題歌リリースに至るまで綿密に連動したプロモーションが展開され、キャラクターコンテンツのモデルケースとして語り継がれています。

石ノ森はただの原作者ではなく、企画段階から積極的にアイデアを出し、作品の世界観や登場人物の造形を通じて「一貫性のある商品価値」を構築する役割を担いました。

このような包括的な企画力は、当時のマンガ家としては異例であり、作家というより“プロデューサー的視点”を持って創作を行っていた点で特異です。

実際、東映やテレビ局からは作品だけでなく「石ノ森ブランド」そのものが重宝される存在となり、次々と新企画が立ち上がりました。

こうした発想と実行力によって、石ノ森はマンガ文化を経済と連動させる枠組みを築き上げ、日本のポップカルチャーの基盤を形作った重要人物の一人として今なお高く評価されています。

石ノ森作品を読み解く:現代にも通じる普遍的テーマ

『サイボーグ009』が問いかける人間性と戦争

『サイボーグ009』は、石ノ森章太郎の代表作のひとつであり、彼の思想や社会観を強く反映した作品として知られています。

物語は、世界各国から誘拐された9人の男女が、悪の組織ブラックゴーストによって戦争兵器として改造されることから始まります。

彼らは逃亡の末、自らの意思で戦う道を選び、世界平和のために行動するようになります。

この設定を通して石ノ森が問いかけたのは、「人間とは何か」「自由意思とはどこにあるのか」「戦争に正義はあるのか」といった根源的な問題です。

さらに、登場キャラクターはアジア、アフリカ、アメリカ、ヨーロッパと多様な人種・国籍で構成されており、当時としては画期的な“多様性”の概念も盛り込まれています。

また、戦争の裏にある経済的構造や兵器産業、政治的圧力といった複雑なテーマにも切り込んでおり、単なるアクションSF作品の枠を超えて、社会批評としても読み応えのある内容になっています。

石ノ森の筆致は、9人のキャラクターそれぞれの過去や苦悩を丹念に描くことで、“ヒーロー”とは何かを読者に問い直させる構造を持っており、そのメッセージ性は現代社会にも鮮明に響いてきます。

社会とテクノロジーの関係を描いた作品群

石ノ森章太郎は、科学と人間社会の関係性をテーマとした作品を数多く手がけてきました。

彼の創作には常に「技術の進歩がもたらす光と影」という問題意識が通底しており、それは『サイボーグ009』や『仮面ライダー』をはじめとする代表作に顕著に現れています。

たとえば『人造人間キカイダー』では、「良心回路」の欠損という設定を通じて、人間の倫理と機械の制御の境界を問いかけました。

また『ロボット刑事』では、感情を持った機械が正義とは何かを模索する姿を描き、現代にも通じるAI倫理の問題を先取りしています。

さらに、社会制度や経済構造を鋭く描いた『HOTEL』や『マンガ日本経済入門』などでは、テクノロジーが生み出す新たな階層格差やシステム依存の危険性にも切り込んでおり、石ノ森の“萬画”は単なるSFや冒険譚ではなく、常に現実社会を反映した批評的装置として機能していました。

彼の描く未来像はユートピアではなく、希望と警告が交錯する複雑なものであり、その点が読者に強い印象を与える理由のひとつとなっています。

石ノ森作品の魅力は、まさにテクノロジーと人間がどう共存するかという“いま”にも響く課題を問い続けた点にあります。

現代作家・クリエイターへの影響と継承

石ノ森章太郎の作品と創作姿勢は、後の世代に多大な影響を与えています。

藤田和日郎(『うしおととら』)や貞本義行(『新世紀エヴァンゲリオン』のキャラクターデザイン)など、ジャンルを問わず多くの作家が石ノ森作品から影響を受けたことを公言しています。

特に“ヒーローに宿る苦悩”や“自己犠牲の美学”といったテーマは、今なお多くの漫画やアニメに色濃く受け継がれており、石ノ森が提唱した「萬画」という思想が脈々と生き続けている証ともいえるでしょう。

また、石ノ森原作の『仮面ライダー』シリーズは今なお毎年新作が制作されており、テレビ朝日と東映による令和ライダーの隆盛は、彼の創造力とコンセプトの強靭さを物語っています。

さらに、国立メディア芸術総合センター構想や石ノ森萬画館といった文化施設にも彼の影響が及び、学術や観光、まちづくりの分野でもそのレガシーが活用されています。

彼の遺した“社会を映す鏡”としてのマンガ表現は、時代を越えて今もなお多くの表現者に刺激と指針を与え続けており、日本文化の中核的存在として語り継がれています。

「石ノ森章太郎」についてのQ&A

「石ノ森章太郎」のQ&Aについて

- 石ノ森章太郎はなぜ“萬画”という言葉を使ったのか?

- 手塚治虫との関係はどのようなものだったか?

- 仮面ライダー以外に有名な作品は?

- 石ノ森作品の魅力とは何か?

- 石ノ森章太郎とトキワ荘の関係とは?

- サイボーグ009のテーマとは?

- 現代のクリエイターに与えた影響とは?

- 石ノ森章太郎の作品を今から読むには?

「石ノ森章太郎」のQ&Aについて、上記にまとめました。

以下に具体的に質問の回答をします。

石ノ森章太郎はなぜ“萬画”という言葉を使ったのか?

石ノ森章太郎は、「漫画」という言葉に「子ども向け」「軽い読み物」といった固定観念があることに疑問を抱き、より広い表現世界を示すために「萬画(まんが)」という言葉を用いました。

彼は自身の作品を通して、社会問題や哲学的テーマ、テクノロジーと人間の関係など、あらゆるジャンルを超えて読者に思考を促す作品を数多く発表しました。

「萬画」には、“映像・文学・絵画・教育”など、あらゆるメディアと融合する可能性を込めた創作領域という意味合いがあります。

この発想は、今日のメディアミックスや知的マンガの潮流にも受け継がれており、石ノ森の表現哲学の象徴といえます。

手塚治虫との関係はどのようなものだったか?

石ノ森章太郎と手塚治虫は、トキワ荘時代からの深い縁があります。

石ノ森は高校生の頃から手塚に作品を送り、強く影響を受けて上京し、やがてトキワ荘で生活を共にすることになります。

初期は師弟関係に近い形でしたが、やがて表現手法や作風、メディア戦略の違いからライバルとしても意識される存在になります。

一時は編集方針や作品解釈をめぐり距離が生じたものの、1980年代以降は再び交流を深め、手塚賞の審査員を務めるなど、互いを認め合う関係に戻りました。

この複雑な関係性は、日本のマンガ界における創造的な緊張と発展の象徴でもあります。

仮面ライダー以外に有名な作品は?

石ノ森章太郎は『仮面ライダー』以外にも、『サイボーグ009』『人造人間キカイダー』『イナズマン』『佐武と市捕物控』『HOTEL』『マンガ日本経済入門』など、多岐にわたるジャンルで数々の名作を発表しています。

SF、時代劇、ビジネス、医療、教育とジャンルを問わず、常に時代の変化を読み取りながら社会と人間を描き続けた点が特徴です。

特に『サイボーグ009』は、戦争の悲惨さと人間の尊厳を描いた作品として国際的にも高く評価されています。

石ノ森の多作ぶりは伝説的で、生涯で発表した作品は500を超えるといわれています。

石ノ森作品の魅力とは何か?

石ノ森章太郎の作品が持つ最大の魅力は、娯楽性と思想性のバランスにあります。

彼の物語はエンターテインメント性が高く、多くの子どもたちの心を掴みましたが、その根底には常に「人間とは何か」「正義とは何か」といった深い問いが流れています。

また、科学技術と倫理、戦争と平和、差別や格差といった社会的テーマを自然に織り込み、子どもから大人まで幅広く読者の心に響く構造になっています。

さらに、視覚的な演出力にも優れ、コマ割りや構図においても先進的な手法を導入した点で、表現者としての革新性も高く評価されています。

石ノ森章太郎とトキワ荘の関係とは?

石ノ森章太郎は1956年頃、上京して「トキワ荘」と呼ばれるアパートに入居しました。

そこにはすでに藤子不二雄や赤塚不二夫、寺田ヒロオといった若き漫画家たちが住んでおり、共同生活を通じて互いに刺激を与え合っていました。

石ノ森は当時から作画力と発想力に優れており、彼の到来は他の住人たちにも強い影響を与えたとされています。

とくに手塚治虫の存在は大きく、石ノ森は師匠と仰ぎながらも、やがて“超えるべき壁”と認識していくことになります。

トキワ荘時代は、石ノ森にとって人間的・創作的な成長の礎となった期間であり、日本マンガ史における伝説的な時代の一角を成しています。

サイボーグ009のテーマとは?

『サイボーグ009』の核心テーマは「人間性と戦争」です。

物語では、兵器として改造された9人のサイボーグたちが、自由を求めて戦う姿が描かれています。

各キャラクターは異なる国籍や人種を背景に持っており、国際社会における差別や暴力の問題も浮き彫りにしています。

石ノ森はこの作品を通して、戦争によって奪われる人間の尊厳や、科学技術の暴走が生む悲劇に警鐘を鳴らしました。

また、“機械の体”を持つ彼らが抱えるアイデンティティの葛藤も、現代社会に通じる重要な問いかけとなっています。

『サイボーグ009』はSFでありながら、深い人間理解と社会批判が込められた、まさに石ノ森の思想の集大成と言える作品です。

現代のクリエイターに与えた影響とは?

石ノ森章太郎の作品と制作スタイルは、現代のクリエイターに多大な影響を与えています。

たとえば、庵野秀明、藤田和日郎、押井守などは、石ノ森の作品から思想や演出手法、ヒーロー像の構築に至るまで多くを学んだと語っています。

彼の「変身」モチーフや、「戦うことの矛盾」に対する描写は、現在のアニメや映画、ゲームにも色濃く受け継がれています。

さらに、“表現はメディアを越える”という石ノ森の姿勢は、マンガを起点に映像や商品、教育分野まで展開する現在のメディアミックス文化の源流ともなっています。

石ノ森の遺産は、単に作品として残るだけでなく、表現者たちの思考様式や創作哲学にも深く根ざしているのです。

石ノ森章太郎の作品を今から読むには?

石ノ森章太郎の作品は現在も多くの出版社から復刻されており、電子書籍やマンガアプリ、さらに図書館などでも読むことができます。

とくに講談社や秋田書店、小学館などの出版社が全集や選集を定期的に刊行しており、代表作だけでなくマイナー作品まで網羅されています。

また、彼の功績を記念する「石ノ森萬画館」(宮城県石巻市)では、原画や設定資料なども展示されており、より深く作品世界を理解するのに最適なスポットです。

加えて、動画配信サービスでは『仮面ライダー』や『サイボーグ009』などの映像作品も視聴可能であり、マンガと合わせて体験することで石ノ森作品の多層的な魅力を味わえます。

入門者から研究者まで幅広く楽しめる環境が整っています。

「石ノ森章太郎」のDVDは販売されている?

「石ノ森章太郎」のDVD販売について、上記の一覧表にまとめてみました。

上記、DVDを視聴して昔を懐かしむのもいかがでしょうか。

「石ノ森章太郎」のグッズは販売されている?

「石ノ森章太郎」のグッツ販売について、上記の一覧表にまとめてみました。

上記、グッズを購入して昔を懐かしむのもいかがでしょうか。

まとめ:石ノ森作品は“昭和の記憶”から“未来への遺産”へ

石ノ森章太郎の作品群は、単なる娯楽ではなく、常に「人間とは何か」「正義とは」「社会とは」といった本質的な問いを私たちに投げかけてきました。

『仮面ライダー』のように科学の暴走を警告するものから、『佐武と市捕物控』のように人間の業や情を描いたものまで、そのバリエーションと深さは類を見ません。

『サイボーグ009』では異文化協調の可能性を描き、『人造人間キカイダー』ではロボットの良心が人間を超えるのではと問いかけるなど、どの作品も一貫して時代の先を読んでいました。

特撮ヒーローやSFロボット、捕物帖からコメディまで、彼の筆は多様なジャンルに渡りながらも常に「命と心」をテーマに据えています。

この記事を通して、読者の皆さんにも再びこれらの名作に触れ、その世界観に没頭することで、自身の中の「正義」や「共感」の価値を再認識していただければ幸いです。

石ノ森作品の真の魅力は、世代を超えて受け継がれる“普遍性”にあります。

今こそ、あらためてその原点に立ち返り、彼が残した宝物のような作品群を未来へと語り継いでいく時ではないでしょうか。

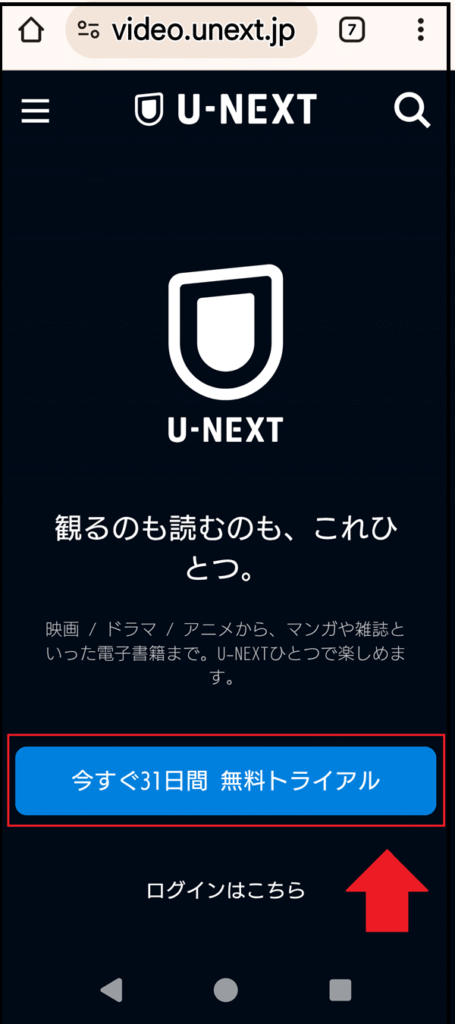

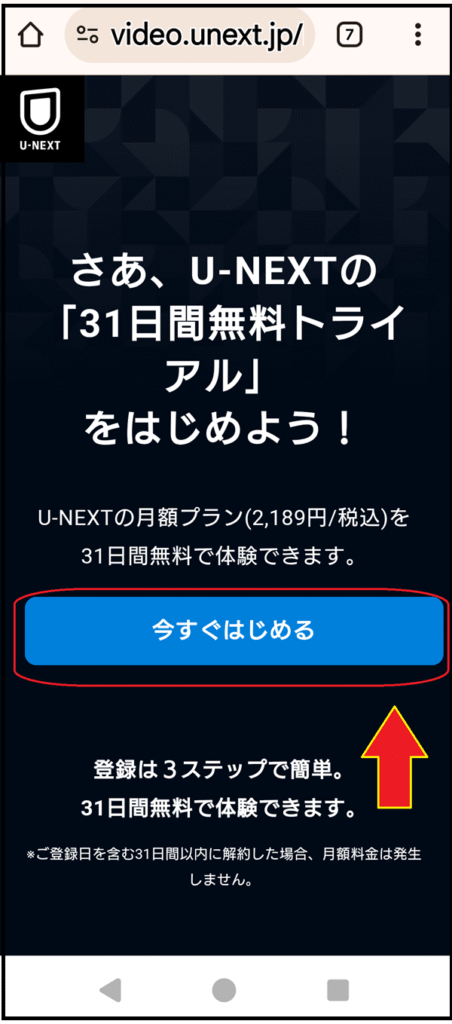

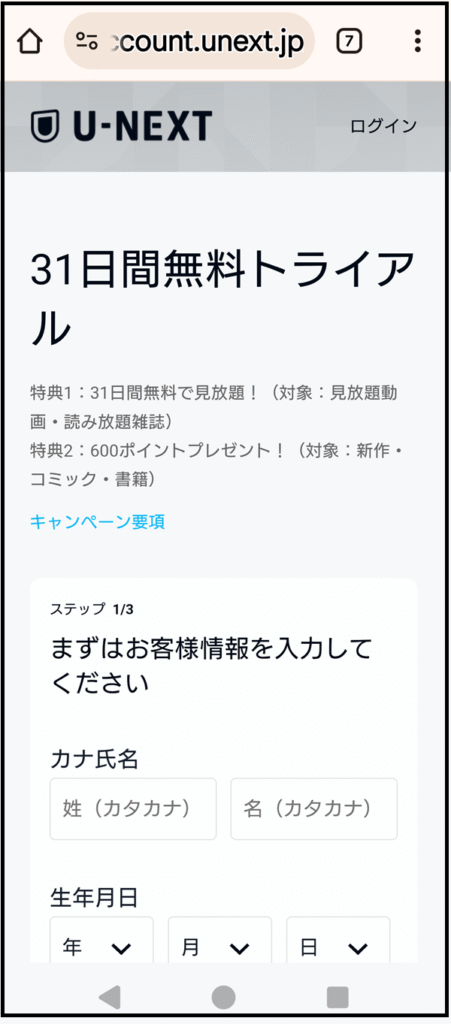

| 配信サービス | 見放題 | 無料トライアル | 公式サイト |

|---|---|---|---|

| 月額プラン:600円(税込)/月 年プラン :5,900円(税込)/年 | 初回30日間無料 | |

| 2,189円(税込)/月 | 初回31日間無料 | |

| 1,026円(税込)/月 | - | |

| 550円(税込)/月 | 初回31日間無料 | |

| 550円(税込)/月 | 初回14日間無料 | |

| 広告あり:580円(税込)/月 広告なし:1,080円(税込)/月 | - |