藤子・F・不二雄という名を聞いて、まず『ドラえもん』を思い浮かべる方は多いでしょう。

けれども彼が描き続けた世界は、子ども向けのファンタジーにとどまらず、昭和という激動の時代と密接に結びついた文化的記録でもありました。

1933年に富山県で生まれた彼は、戦争と復興の時代をくぐり抜け、紙芝居や貸本漫画といった草創期のメディアに触れながら漫画家としての道を切り拓いていきます。

やがて手塚治虫作品に出会い、その映画的表現に衝撃を受けて創作の方向性を固めた彼は、のちに安孫子素雄とコンビを組んで「藤子不二雄」として活動を開始。

昭和30~40年代、日本が高度経済成長と共に社会構造を大きく変えていく中で、藤子は子どもの目線からその変化を捉え、家族・教育・倫理といったテーマを親しみやすいタッチで描きました。

特に『ドラえもん』は、未来技術と現実問題を融合させた独自の世界観で、昭和の家庭と学校の風景をそのまま反映しつつ、子どもたちに夢と教訓を届ける存在でした。

本記事では、そんな藤子・F・不二雄の人物像や創作背景、昭和社会とのつながり、代表作に込められた思想までを多角的に解説していきます。

| 配信サービス | 見放題 | 無料トライアル | 公式サイト |

|---|---|---|---|

| 月額プラン:600円(税込)/月 年プラン :5,900円(税込)/年 | 初回30日間無料 | |

| 2,189円(税込)/月 | 初回31日間無料 | |

| 1,026円(税込)/月 | - | |

| 550円(税込)/月 | 初回31日間無料 | |

| 550円(税込)/月 | 初回14日間無料 | |

| 広告あり:580円(税込)/月 広告なし:1,080円(税込)/月 | - |

| オンラインプラットフォーム名 | 販売品の説明 | 販売URL |

|---|---|---|

| Amazon | DVDボックスなどや各巻が販売されています。 | |

| 楽天市場 | 多様な商品が出品されています。 |

藤子・F・不二雄」代表作一覧

| 順位 | 年度 | タイトル | 概要 | アニメ化 | 実写化 |

|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 1969 | ドラえもん | 未来から来たネコ型ロボットがのび太を助けるSFギャグ漫画。ひみつ道具で日常を変える夢の物語。 | 1973〜(複数シリーズ) | 映画版(実写風演出あり) |

| 2 | 1967 | パーマン | 平凡な少年がヒーローに変身し、正義のために活躍する変身SFギャグ漫画。 | 1967・1983 | なし |

| 3 | 1964 | オバケのQ太郎 | おっちょこちょいなオバケQ太郎が人間界で騒動を巻き起こすギャグ漫画。 | 1965・1971・1985 | なし |

| 4 | 1974 | キテレツ大百科 | 発明好きな少年キテレツとロボット・コロ助が巻き起こす日常SFコメディ。 | 1988〜1996 | なし |

| 5 | 1977 | エスパー魔美 | 超能力に目覚めた女子中学生が人助けに奔走する青春SF漫画。 | 1987〜1989 | なし |

| 6 | 1980 | 大長編ドラえもん | 映画用に描かれたドラえもんの冒険長編シリーズ。友情と冒険がテーマ。 | 1980〜(映画シリーズ) | なし |

| 7 | 1968 | 21エモン | 宇宙時代のホテルを舞台にした未来SFギャグ漫画。 | 1991 | なし |

| 8 | 1984 | チンプイ | 宇宙から来た使者チンプイと少女エリの婚約騒動を描くファンタジー。 | 1989〜1991 | なし |

| 9 | 1973 | ジャングル黒べえ | 魔法使いの少年が日本で騒動を起こすギャグ漫画。 | 1973 | なし |

| 10 | 1977 | 中年スーパーマン左江内氏 | 平凡な中年男性がスーパーマンになってしまう社会風刺SF漫画。 | なし | 2017(TVドラマ) |

| 11 | 1968 | ウメ星デンカ | 王族一家が地球に居候するドタバタSFギャグ漫画。 | 1969・1989 | なし |

「藤子・F・不二雄」の代表作について、上記にまとめました。

以下に具体的に説明します。

ドラえもん

『ドラえもん』は藤子・F・不二雄が生み出した日本を代表する国民的漫画作品で、未来の世界から来た猫型ロボット・ドラえもんが、のび太という少年を助けるために様々なひみつ道具を使って騒動を巻き起こす日常系SF作品です。

1969年に『小学一年生』などの学年誌で連載を開始し、その独創的なアイデアと心温まるストーリーは多くの読者に支持され、1979年にはテレビアニメ化、さらに1980年からは毎年「大長編ドラえもん」として映画も公開されるようになりました。

ドラえもんの道具には「どこでもドア」や「タケコプター」、「タイムマシン」など夢をかきたてるものが多く、それらを通じて子どもたちの想像力を広げる一方で、人間関係や責任、勇気といった教育的なテーマもさりげなく描かれています。

のび太をはじめとするしずかちゃん、ジャイアン、スネ夫など個性豊かなキャラクターたちのやりとりも魅力で、時に失敗しながらも成長していく姿に共感を覚える読者も少なくありません。

さらに藤子・F・不二雄の死後も、作品は新作アニメや映画として制作が続けられ、その普遍的なメッセージは今なお多くの世代に愛されています。

世界中で翻訳され、文化的な影響も大きく、2008年には日本の内閣府から「アニメ文化大使」に任命されるなど、単なる漫画を超えた存在となっています。

パーマン

『パーマン』は、藤子・F・不二雄が1966年から「週刊少年サンデー」や「コロコロコミック」などで連載したヒーローギャグ漫画で、正義の味方でありながらも等身大の少年少女たちが主人公として描かれているのが特徴です。

ストーリーは、宇宙からやってきたスーパーマンならぬ「スーパーマン(バードマン)」によって選ばれた少年・三輪のぼるが「パーマン1号」として任命され、特殊なマスクやマント、コピー人形などの道具を使って日常に潜むトラブルを解決していく展開が軸となっています。

のちに他の仲間としてパーマン2号(チンパンジー)、パーマン3号(少女・星野スミレ)、パーマン4号(関西弁の少年)なども加わり、チームとして活動していくスタイルに変化していきました。

作品の魅力は、単なる勧善懲悪ではなく、ヒーローとしての責任や葛藤を子どもらしい視点で描いている点にあります。

特にのぼるが正体を明かすことを禁じられていたり、パーマンの役目との両立に悩んだりする姿には、読者の共感を呼ぶ深い人間ドラマが込められています。

アニメは1967年に最初のテレビシリーズが放送され、その後1983年にリメイク版が放送されて一層の人気を博しました。

主題歌やアイコニックなマスクのデザインは世代を超えて親しまれており、ドラえもんと並ぶ藤子・F・不二雄作品の代表作のひとつとして高く評価されています。

オバケのQ太郎

『オバケのQ太郎』は、藤子不二雄(のちの藤子・F・不二雄と藤子不二雄?)の合作によって1964年に誕生したギャグ漫画で、日本のテレビアニメ史においても草分け的存在として知られています。

本作は、いたずら好きだがどこか憎めない性格のオバケ「Q太郎(Qちゃん)」が、人間の大原正太の家に居候するところから物語が始まり、Qちゃんが巻き起こすドタバタ騒動を描いています。

Q太郎は空を飛ぶことはできるものの、幽霊のように透けたり怖がらせたりすることが苦手で、オバケとしての威厳に欠けるキャラクターとして親しまれており、その愛らしい失敗ぶりが作品のユーモアを支えています。

また、妹のP子や兄弟のドロンパなど、個性的なオバケ仲間たちとの掛け合いも人気の要素の一つです。

漫画は『週刊少年サンデー』や『少年マガジン』など複数の少年誌で連載されるほどの大人気を博し、1965年には白黒アニメ版がテレビで放送されました。

その後、1971年にカラー版の新シリーズがスタートし、さらに1985年にはリメイクアニメとして第三シリーズが登場しました。

Q太郎の独特な言動や、昭和的な家庭と社会背景を映し出した内容は、時代の空気感を伝える貴重な文化的資料ともいえる存在です。

可愛らしさとユーモアに満ちた本作は、現代の子どもにも受け入れられる普遍性を持ち続けています。

キテレツ大百科

『キテレツ大百科』は、藤子・F・不二雄が1974年から1977年にかけて「少年チャンピオン」で連載したSFギャグ漫画で、江戸時代の発明家・平賀源内の子孫である木手英一(キテレツ)が、先祖の遺した「キテレツ大百科」を参考に次々と発明品を作り出していく物語です。

主人公のキテレツは知性と冷静さを兼ね備えた優等生であり、彼が生み出す発明品はしばしば騒動の原因となりながらも、最終的には周囲の人々との絆や理解を深める役割を果たしています。

作中で最も印象的なキャラクターが、自ら作り出したロボット「コロ助」であり、語尾に「ナリ」をつける独特の話し方や純真な性格で読者から愛されています。

アニメは1988年から1996年までフジテレビ系で放送され、放送期間は約8年間にも及ぶロングランとなりました。

特に、放送当時のエンディングテーマ「はじめてのチュウ」は世代を超えて知られる名曲となっています。

漫画とアニメでは描かれる話数や展開が異なり、アニメ版ではより日常ドラマに重きを置いた感動的なエピソードも多数描かれています。

また、キテレツの友人であるブタゴリラ(熊田薫)やトンガリ(尖浩二)、ヒロインのミヨちゃんらとのコミカルなやりとりも、子どもから大人まで幅広い層に受け入れられました。

藤子・F・不二雄らしい教育的かつ人情味あふれる世界観が根強い人気の秘密です。

エスパー魔美

『エスパー魔美』は、藤子・F・不二雄が1977年から1983年にかけて『週刊少年チャンピオン』で連載したSFヒューマンドラマで、超能力に目覚めた女子中学生・佐倉魔美が主人公です。

ある日、偶然の出来事からテレパシーやテレキネシスなどの超能力を使えるようになった魔美は、その能力を生かして人助けをする一方で、自らの成長や葛藤にも向き合っていく姿が描かれます。

彼女を支えるのは、天才肌で冷静なクラスメートの高畑和夫で、二人のコンビが物語の中心をなしています。

本作の魅力は、SF的な要素だけでなく、人間ドラマとしての深みや、社会的なテーマにも果敢に切り込む姿勢にあります。

時には誘拐や家庭問題、いじめなど、少年誌としては異例の重いテーマを扱いながらも、希望と優しさにあふれた結末で締めくくられるため、多くの読者の心に残る作品となりました。

1987年にはテレビ朝日系列でアニメ化され、1989年まで全119話が放送されました。

アニメ版では、原作のストーリーを踏襲しつつも、魔美の明るく元気なキャラクターが強調され、子どもたちにも受け入れられる作品に仕上がっています。

また、藤子・F・不二雄のSF短編シリーズの雰囲気を色濃く受け継いでおり、「能力とは何か」「人を助けるとはどういうことか」といった深い問いかけを投げかける内容が評価されています。

大長編ドラえもん

『大長編ドラえもん』は、藤子・F・不二雄が手がけた『ドラえもん』の劇場用映画シリーズの原作コミックであり、通常の短編形式とは異なる長編ストーリーによって、よりスケールの大きな冒険が描かれています。

1980年に第1作『のび太の恐竜』が映画公開されたことを皮切りに、毎年春に新作が公開されるスタイルが確立され、1996年の『のび太のねじ巻き都市冒険記』まで藤子・F・不二雄自身が原作漫画を描き続けました。

大長編シリーズでは、恐竜時代や宇宙、魔界、海底、地底などを舞台に、のび太や仲間たちが強敵に立ち向かいながら成長していく姿が描かれ、子どもたちにとって冒険と友情、勇気の大切さを教えてくれる内容となっています。

映画と同時に『月刊コロコロコミック』で連載されていたコミカライズ版は、藤子・F・不二雄独自のタッチとストーリーテリングによって映画とはひと味違った読後感を与えてくれる存在です。

特に『のび太の宇宙開拓史』や『のび太と鉄人兵団』『のび太の魔界大冒険』などは、藤子作品の中でも評価の高い名作とされており、感動的なエンディングやSF的な発想力の豊かさが光ります。

原作者亡き後もリメイクや新作が制作され続けており、子どもたちにとって毎年春の恒例行事となっています。

大長編はまさに藤子・F・不二雄のドラえもん世界を深く味わうための入り口ともいえる作品群です。

21エモン

『21エモン』は、藤子・F・不二雄が1968年から1971年にかけて『週刊少年サンデー』で連載したSFコメディ作品で、未来の宇宙社会を舞台に、旅館の跡継ぎである少年・21エモンの成長と冒険を描いています。

彼は、代々続く老舗旅館「つづれ屋」の息子として育てられながらも、家業を継ぐことに消極的で、自分の夢である宇宙パイロットになることを目指しています。

彼の周囲には、愛嬌たっぷりのペットロボット「モンガー」や、頼りになる親友「ゴンスケ」などのユニークなキャラクターたちが登場し、物語に活気を与えています。

作中では、宇宙旅行や異星人との交流、未来のテクノロジーなどがユーモラスかつ温かく描かれ、藤子作品らしい人間味と哲学が随所に感じられます。

1991年にはテレビアニメ化され、全39話が放送されました。

アニメでは『ドラえもん』の世界観とリンクするような設定やキャラクターの登場もあり、藤子作品のクロスオーバー的な楽しさも味わえます。

また、『21エモン』は後に描かれた『モジャ公』や『チンプイ』などの宇宙系作品の原型的存在でもあり、藤子・F・不二雄が未来社会をどのようにユーモラスに捉えていたかを知る上で非常に重要な作品です。

旅館をめぐる家族のドラマや、夢を追う少年の葛藤も描かれており、大人が読んでも味わい深い内容となっています。

チンプイ

『チンプイ』は藤子・F・不二雄が1984年から1991年にかけて『藤子不二雄ランド』などで連載したSFラブコメディ作品で、突然異星からやって来た宇宙動物「チンプイ」と、地球人の少女「春日エリ」の交流を中心に描かれています。

物語は、エリのもとにエリオス星からの使者としてチンプイが現れ、エリを王子ルルロフ殿下の花嫁に迎えるための教育係として派遣されたことから始まります。

エリはこの申し出に戸惑いながらも、自身の意思で進路や未来を選ぼうと奮闘し、その過程で日常の小さな出来事や学校生活を通して、友情や家族の大切さを学んでいきます。

チンプイは小動物のような姿ながら高度な知性と様々な宇宙道具を持ち、物語にファンタジーとSF的要素をもたらしています。

1989年にはテレビアニメ化され、全56話が放送されました。

アニメ版では原作のストーリーをベースに、よりコメディタッチで描かれた日常エピソードが多く、幅広い世代に親しまれました。

また、エリのクラスメートであるワンパクな少年「野中くん」との関係性や、エリの自立心が丁寧に描かれており、単なる子ども向け作品にとどまらない奥行きがあることが評価されています。

本作は藤子・F・不二雄が描く「女の子が主役」の数少ない作品であり、その点でも特異な存在としてファンから根強い支持を受けています。

ジャングル黒べえ

『ジャングル黒べえ』は藤子不二雄(当時)によって1973年から1974年にかけて『月刊少年ジャンプ』で連載されたコメディ漫画で、文明世界にやってきた未開のジャングル出身の少年・黒べえと、その仲間たちが織りなす騒動を描いた作品です。

黒べえは「カラクリ・ボー」と呼ばれる謎の道具を使いながら、人間社会の常識にとらわれない行動で、周囲の人々を驚かせつつも笑いと温かさを届ける存在です。

物語の舞台は昭和の日本で、田舎町に住む少年・山川ケン一の家に黒べえが居候することになり、日常生活の中で次々と巻き起こるトラブルが中心となっています。

連載当時は子どもたちから高い人気を集め、1973年にはTBS系でアニメ化もされました。

しかしながら、本作に登場するキャラクターの描写や台詞には、現在では差別的とされる表現も含まれており、1980年代以降、単行本や再放送において規制の対象となることがありました。

現在では一部の復刻版や資料的価値のある形で再評価されており、当時の時代背景や価値観を理解するうえでの貴重な資料として扱われています。

藤子・F・不二雄が手がけたキャラクターである黒べえは、無垢で純粋な心を持ち、異文化への好奇心や友達との友情など普遍的なテーマも内包しており、単なるギャグ漫画にとどまらない人間ドラマの要素も感じられる作品です。

中年スーパーマン左江内氏

『中年スーパーマン左江内氏』は、藤子・F・不二雄が1977年に『漫画アクション』で連載した異色のヒーロー漫画で、家庭と仕事の板挟みに悩む中年サラリーマンが、ある日突然スーパーヒーローに任命されるというユニークな設定が特徴です。

主人公の左江内(さえない)氏は、冴えない日常を送る平凡な会社員でしたが、謎の老人からスーパースーツを託され、否応なく人助けに巻き込まれることになります。

彼は空を飛び、力持ちで、不死身という能力を持ちながらも、周囲には正体を明かせず、家では鬼嫁に尻に敷かれ、職場では上司や部下に振り回されるなど、スーパーマンとは思えないほどの庶民的な苦悩に満ちた日々を送ります。

このギャップこそが本作の魅力であり、藤子・F・不二雄の持ち味である「非日常と日常の融合」が見事に表現された作品といえるでしょう。

1979年には単行本化され、さらに2017年には堤幸彦監督、堤真一主演でテレビドラマ化されたことで再び注目を集めました。

ドラマ版ではコメディ要素が強調されつつも、現代の社会問題や家族の在り方にも光を当てており、原作の持つ風刺的な側面が改めて評価されています。

左江内氏の「普通さ」の中に宿る正義感や不器用な優しさは、多くの人に共感を与え、笑いとともに深い余韻を残す名作として語り継がれています。

ウメ星デンカ

『ウメ星デンカ』は、藤子・F・不二雄が1968年から1969年にかけて「週刊少年サンデー」に連載したギャグ漫画で、宇宙からやってきた王族一家と地球人との交流を描いた異文化ファミリーコメディです。

物語の発端は、惑星ウメ星の爆発により居場所を失ったデンカ一家が、地球の平凡な家庭・星野家に居候することになったことから始まります。

主人公の王子・ウメ星デンカは生意気で高飛車ながら、どこか憎めない性格の持ち主で、彼の両親である王様と王妃もまた独特な個性を持っています。

彼らが地球社会に馴染もうと奮闘する中で、さまざまなトラブルが巻き起こるドタバタ劇が本作の主軸となっており、藤子作品らしいユーモアと風刺が効いています。

特に、文化や価値観の違いから生まれる笑いは、現代にも通じるテーマとして評価されており、子どもだけでなく大人も楽しめる内容です。

1969年にはTBSでアニメ化され、さらに1989年には新作テレビアニメとして再放送されるなど、長年にわたって親しまれてきました。

デンカと地球の少年・星野スグルの友情、異星文化とのギャップを乗り越えようとする家族の姿など、心温まる描写も多く、藤子・F・不二雄の創作力の豊かさを実感できる作品です。

現代においても国際社会や多様性の重要性を考えるうえで示唆に富んだ内容となっています。

藤子・F・不二雄の人物像と昭和の背景

藤子・F・不二雄は、昭和時代の日本における漫画文化の礎を築いた代表的な作家であり、本名は藤本弘です。

1933年に富山県高岡市に生まれ、戦後の混乱と復興を背景に、紙芝居や貸本マンガを経てマンガ家としての道を歩み始めました。

少年時代から創作に興味を持ち、特にアメリカのコミックや特撮映画の影響を強く受けたことが、後のSF的な作風にもつながっています。

戦後復興のなかでテレビの普及が進み、子ども文化が花開いた昭和30~40年代に彼の創作意欲は高まり、マンガというメディアの可能性に挑戦していきました。

昭和という時代は、経済成長と共に庶民の生活が急速に変化していく時代でしたが、藤子・F・不二雄はその社会的変化を子どもたちの目線から捉え、分かりやすくユーモラスに描いた点が評価されました。

また、1960年代後半にはコンビとしての活動から個人活動に移行し、より個性を前面に出すようになります。

彼の作品は、単なる娯楽にとどまらず、時代の空気や人々の価値観を反映した文化的記録とも言えます。

生い立ちと創作の原点

藤子・F・不二雄こと藤本弘は、1933年に富山県高岡市で生まれました。

幼少期から絵を描くことが好きで、特に戦時中の暗い社会の中で映画や本を通じて想像力を育んでいきました。

家計は決して裕福ではなかったものの、図画工作の時間や学校新聞でその才能を発揮し、周囲に一目置かれる存在でした。

小学生の頃から紙芝居や貸本漫画を模倣して物語を自作し、漫画家への道を夢見るようになります。

彼の創作の原点には、戦後日本の荒廃した社会において「現実にはない理想世界」を求める心がありました。

特に影響を受けたのは、手塚治虫の『新宝島』であり、その斬新な構図とスピード感のある演出は、後の藤子作品のベースにもなっています。

中学時代にはすでにペンネームを使用し、自作漫画を同級生に披露するなど、すでに「職業」としての漫画を意識していました。

また、この頃に後の相棒となる安孫子素雄(のちの藤子不二雄Ⓐ)と運命的に出会い、二人で切磋琢磨しながら「漫画家になる」という夢を実現していくことになります。

手塚治虫との出会いと影響

藤子・F・不二雄がマンガ家を志すうえで、最も大きな転機となったのが手塚治虫との出会いです。

戦後すぐに刊行された手塚の代表作『新宝島』に衝撃を受けた藤子は、まさに新しい時代の表現スタイルに目を開かされたといいます。

それまでの「四コマ漫画」とは異なる、映画のような構図や演出、ドラマチックなストーリー展開に感銘を受けた彼は、漫画に対する概念を根底から覆される体験をしました。

その後、安孫子素雄とともに作品を描き続け、1951年に「毎日小学生新聞」に掲載された『天使の玉ちゃん』で本格デビューを果たしますが、手塚への尊敬の念は終生変わることはありませんでした。

1953年には手塚治虫本人と対面する機会を得て、まさに憧れの人と直接会ったことで創作への情熱はさらに高まりました。

手塚の創造性や表現力の豊かさは、藤子がのちにSFや未来を題材にした作品を手掛けるうえでも大きな影響を与えています。

『鉄腕アトム』や『火の鳥』のように、娯楽と思想を両立させた手塚の手法は、藤子の『ドラえもん』やSF短編群にも通じるものがあるのです。

藤子不二雄コンビの誕生と分業体制

藤子・F・不二雄(藤本弘)と藤子不二雄Ⓐ(安孫子素雄)のコンビは、漫画界における最も有名な二人組の一つです。

二人は中学時代に出会い、共通の趣味である漫画を通じて急速に意気投合しました。

高校時代にはすでに共同制作を始め、1951年に『天使の玉ちゃん』で二人の名義「藤子不二雄」として商業デビューを果たします。

当初はすべてを共同で作画していましたが、東京での活動を始めた1950年代後半には分業体制が進み、それぞれの得意分野を活かした役割分担が形成されていきます。

藤本はSFやヒューマンなテーマを得意とし、未来や科学を軸とした作品を担当。

対して安孫子は社会風刺やブラックユーモアに長け、『笑ゥせぇるすまん』のような異色作で知られます。

長年にわたって「二人で一人の作家」として活動してきましたが、1987年には創作方針の違いと年齢的な節目を理由に、正式にコンビを解消。

それ以降、藤子・F・不二雄は主に『ドラえもん』など子ども向け作品に専念し、安孫子は大人向け漫画へと軸足を移しました。

この独自の分業体制と共作の歴史は、昭和の漫画史において非常に重要な意義を持っています。

代表作『ドラえもん』と昭和社会のつながり

『ドラえもん』は、昭和の日本社会に深く根ざした作品として、単なる子ども向け娯楽にとどまらない社会的意義を持っています。

1970年に『小学一年生』など学年誌で連載が始まり、時代の変化とともに日本全国の家庭に浸透していきました。

当時は高度経済成長が一段落し、核家族化や都市化が進行していた時期であり、家庭内でのコミュニケーション不足や教育の課題が顕在化していました。

『ドラえもん』は、そんな時代の中で、不器用で弱気な少年・のび太と、未来から来た猫型ロボット・ドラえもんとの交流を通じて「家族の在り方」「友情」「努力の価値」といった普遍的なテーマを描き出します。

また、四次元ポケットから飛び出すひみつ道具は、子どもたちの想像力を刺激し、夢と科学への関心を喚起する役割も果たしました。

この作品は単に夢物語ではなく、現実に根差した問題を柔らかく包んで描くことで、親子で安心して楽しめるコンテンツとなったのです。

昭和のテレビアニメ黎明期においても高視聴率を誇り、国民的作品として定着していきました。

藤子・F・不二雄の観察眼と時代感覚が詰まった『ドラえもん』は、昭和を象徴するマンガ作品のひとつです。

『ドラえもん』が描く未来観と希望

『ドラえもん』は、単なるロボット漫画にとどまらず、「未来とはどうあるべきか」という普遍的なテーマを内包しています。

主人公のび太が抱える勉強嫌いや運動音痴、いじめの問題など、子どもたちの現実の悩みをベースにしつつ、そこにドラえもんが未来の道具で助け舟を出すことで、一時的な解決を見せながらも「努力しないと問題は根本的に解決しない」というメッセージを暗に伝えています。

登場するひみつ道具の多くは、テクノロジーの進化によって可能になる夢のような発明ですが、それらを乱用した結果うまくいかないというストーリーが多く、未来技術に対する警鐘や人間の未熟さへの戒めも見られます。

これは藤子・F・不二雄がSF作家としての一面を持ち、科学と倫理の両立を考えていた証でもあります。

未来が単なる便利なものではなく、使い方次第で明るくも暗くもなるという構図は、子どもたちに夢と同時に責任感を教えているのです。

昭和という激動の時代において、このような形で未来への希望を描いた藤子・F・不二雄の視点は、多くの読者に深い感動と教訓を与えました。

昭和の子ども文化と『ドラえもん』の融合

『ドラえもん』が誕生した1970年代は、昭和の高度経済成長が一段落し、テレビや学習雑誌が家庭に普及し始めた時代です。

こうした背景の中、『ドラえもん』はまさに時代とともに子ども文化に深く浸透していきました。

のび太やしずか、ジャイアン、スネ夫といったキャラクターは、それぞれ昭和の子どもたちの身近な存在を象徴しており、現実にいそうな友人関係や日常風景を描くことで、読者の共感を呼びました。

また、昭和の学年誌というメディア環境に最適化されたストーリー構成も特徴で、短くて読みやすい構成が多忙な子どもたちの生活リズムにマッチしていました。

さらに、町工場や木造家屋、空き地や土管など、当時の日本の典型的な街並みが背景に描かれており、昭和のリアルな空気感が作品に色濃く反映されています。

このような身近な世界観に、未来のひみつ道具という非日常的な要素が加わることで、想像力を刺激しながらも地に足のついた物語が展開されていきました。

『ドラえもん』は、まさに昭和という時代に生きる子どもたちの「現実」と「夢」をつなぐ橋渡しのような存在だったのです。

学校・家庭生活に見る社会的メッセージ

『ドラえもん』には、単なるギャグや冒険にとどまらず、学校や家庭生活を通じて多くの社会的メッセージが込められています。

のび太が通う小学校では、成績や運動の劣等感、教師との関係といった教育現場での課題が描かれ、これは昭和期の教育現場の縮図とも言えます。

また、家庭ではのび太の母・玉子が家庭内のしつけや日常管理を担う姿が描かれ、当時の典型的な専業主婦像として、多くの母親から共感を集めました。

対して父・のび助は会社勤めで家にはあまりいないが、いざというときに子どもに重要な言葉をかける役割を担っています。

これらの描写は、昭和の家庭構造や父母の役割分担を反映しており、その中で子どもが感じる不安や孤独、希望までも丁寧に描かれています。

また、ドラえもんが介入することで、のび太の悩みが一時的に解決されるものの、その結果が必ずしも良いとは限らず、「安易な解決策には代償がある」という教訓が込められている点も注目です。

これにより、読者は現実の中でどう生きるかを自然に学ぶことができます。

昭和という変動の時代において、『ドラえもん』は教育と家庭という生活の基盤を反映しながら、子どもたちの成長を静かに見守るような作品となっていたのです。

多彩な作品群とジャンルの広がり

藤子・F・不二雄の魅力は、『ドラえもん』だけでなく、多岐にわたるジャンルを自在に描いた点にあります。

彼は単なる児童漫画家にとどまらず、SF、教育、風刺、哲学といった様々なテーマを織り交ぜた作品を次々と発表しました。

たとえば『パーマン』や『キテレツ大百科』では、少年ヒーローや発明家の活躍を通じて友情や正義、創意工夫の精神を伝えています。

さらに、1970年代から80年代にかけて発表されたSF短編シリーズでは、時間旅行やクローン、死後の世界など、人類が抱く根源的な問いに挑むストーリーを多数展開。

これらは短編ながらも社会や倫理に対する問題提起が含まれており、大人の読者にも高く評価されました。

また、『エスパー魔美』や『チンプイ』など、少女キャラが活躍する作品も描き、性別を問わず広い読者層を獲得しました。

藤子作品の共通点は、どのジャンルにおいても「人間を描くこと」に重きが置かれていることです。

登場人物たちは完璧ではなく、どこか弱点や葛藤を抱えていますが、その人間味こそが読者の共感を生み出す要因となっています。

藤子・F・不二雄の作風は、昭和の枠を超えて現代にも通じる普遍性を持ち、多彩なテーマを通じて私たちに深い余韻を残しているのです。

『パーマン』『キテレツ大百科』などの傑作

藤子・F・不二雄は『ドラえもん』に並ぶ人気作品として、『パーマン』や『キテレツ大百科』などの傑作を世に送り出しています。

1967年に発表された『パーマン』は、正義感はあるがどこか頼りない少年が“パーマンセット”を与えられ、ヒーローとして活躍するという物語です。

スーパーヒーローも完璧ではないという視点がユニークであり、力と責任のバランス、自己犠牲の価値などがテーマに含まれています。

一方、1980年代に人気を集めた『キテレツ大百科』は、江戸時代の発明書『キテレツ斎文記』を元に少年・キテレツがさまざまな発明品を生み出すという科学教育的要素の強い作品です。

これらはギャグと教訓の絶妙なバランスで構成され、子どもたちの思考力や創造力を育てる教材的な一面も持ち合わせています。

両作品に共通しているのは、主役がいわゆる“普通の子”でありながら、ひとつのきっかけで大きな役割を担っていくという点で、読者自身が自己投影しやすい構成になっていることです。

また、敵対するキャラクターも一面的な悪役ではなく、どこか憎めない存在として描かれており、善悪を一方的に断じない藤子流の人間観が反映されています。

これらの作品はアニメ化もされ、昭和から平成にかけて多くの家庭に親しまれました。

SF短編シリーズに見る藤子Fの哲学

藤子・F・不二雄の作品群の中でも異彩を放つのが、1970年代以降に発表されたSF短編シリーズです。

これらは『ミノタウロスの皿』『カンビュセスの籤』『流血鬼』など、一般的な児童漫画とは一線を画すシリアスなテーマを扱った作品群であり、人間社会の矛盾、倫理、未来への懸念などが濃密に描かれています。

短編であるがゆえに、読者を一気に引き込むストーリーテリングの技巧が光り、結末にはしばしば皮肉や悲劇が含まれている点が特徴です。

藤子Fはこれらの作品を通じて、人間のエゴや集団心理、技術革新の光と影といった本質的な問題を鋭くえぐっており、子ども向けとは異なる“もう一つの顔”を見せています。

また、読後に「自分だったらどうするか」と思わず考えさせられる展開が多く、哲学的な読解を促す構造になっています。

例えば『定年退食』では、社会の高齢化問題と倫理的ジレンマを未来の制度という形で描き出しており、当時の社会問題を先取りした洞察も見受けられます。

こうしたSF短編は、未来や科学に対する無条件の希望ではなく、それらがもたらす課題にも目を向ける冷静な視点を提示しています。

藤子・F・不二雄の創作哲学は、このような短編作品にこそ凝縮されており、彼が単なる児童向け作家ではないことを証明しています。

教育・倫理・ユーモアを兼ね備えた作風

藤子・F・不二雄の作品には、教育的配慮と倫理観、そしてユーモアが絶妙に共存しています。

代表作『ドラえもん』や『キテレツ大百科』では、勉強や努力の重要性を説きつつ、それを堅苦しく押し付けるのではなく、子どもたちが自発的に気付けるような構成がとられています。

たとえば、便利なひみつ道具に頼りすぎて失敗するという展開が繰り返されるのは、努力を怠れば結果は得られないという教訓をユーモラスに示しているからです。

また、善悪の判断や他者との共存といった道徳的テーマも多く扱われており、それらを説教臭くなく自然な物語の中に溶け込ませる点が藤子Fの大きな特長です。

さらに、どんなに深刻なテーマを扱っていても、その語り口には常に柔らかさがあり、ユーモアによって読者に安心感を与えています。

これは藤子F自身が「子どもに読ませる漫画は、楽しくて優しくなくてはいけない」という信念を持っていたことの表れでもあります。

そのため彼の漫画は、子どもだけでなく保護者や教育関係者からも高く評価されており、今もなお道徳教育の現場などで活用されることがあります。

藤子Fの作品が世代を超えて愛される理由は、この教育・倫理・ユーモアの三位一体によるバランスの良さにあるのです。

アニメ化と昭和テレビ文化への影響

藤子・F・不二雄の作品は、漫画という紙媒体を超えてアニメという視覚メディアでも大きな成功を収めました。

特に1973年の『ドラえもん』初のテレビアニメ化を皮切りに、『パーマン』『エスパー魔美』『キテレツ大百科』など数多くの作品がアニメ化され、昭和のテレビ文化の中核を担っていきます。

当時の日本ではカラーテレビの普及が進み、子どもたちが学校から帰宅して楽しむ「ゴールデンタイム」の視聴習慣が定着しつつありました。

藤子作品のアニメはこの時間帯に放送され、家庭内で親子そろって楽しめるコンテンツとして高い人気を得ました。

特に『ドラえもん』は、教育的配慮や倫理性、そして分かりやすさを兼ね備えた作品として、テレビ局側からも厚く信頼される番組となりました。

また、作品ごとに特徴的な主題歌や声優陣も話題を呼び、放送後には関連グッズや書籍が大量に展開されるなど、メディアミックスの先駆けとしての役割も果たしています。

昭和のテレビ文化は、情報がテレビ中心に集中していた時代であり、その中で藤子作品が果たした役割は非常に大きなものでした。

アニメを通じて子どもたちは友情や努力の大切さを学び、親たちは安心して見せられる内容に信頼を寄せていました。

藤子・F・不二雄のアニメ作品は、昭和というメディア環境の中で最も成功した文化的発信のひとつといえるでしょう。

1970年代のアニメ化とテレビ普及の相乗効果

1970年代、日本においてカラーテレビの普及が急速に進む中、藤子・F・不二雄の作品はその波に乗って全国の家庭に届く存在となりました。

1973年に初めてアニメ化された『ドラえもん』は、当初は短期間の放送で終了しましたが、1979年からテレビ朝日系でリニューアルされた際には爆発的な人気を博し、昭和後期の国民的番組へと成長します。

テレビというメディアが視聴者にとってもっとも身近な情報源であった時代に、ドラえもんのような視覚的にも親しみやすいキャラクターは強烈な印象を残し、子どもたちの日常生活に溶け込んでいきました。

特に毎週決まった時間に放送されるレギュラー番組として定着したことで、視聴者は生活リズムの一部として作品を受け入れるようになります。

この時代にはテレビ局と出版社が連携したプロモーション戦略も活発化し、アニメ放送に合わせて単行本の売上が伸び、キャラクターグッズの需要も急拡大。

まさに“アニメとテレビ”というメディアの力が融合し、藤子作品はメディアミックスの先駆けとして昭和の娯楽文化を牽引しました。

視覚と音声で訴えるアニメーションが作品の世界観をより強固なものとし、漫画では伝えきれないキャラクターの魅力を多くの子どもたちに伝えたことが、藤子F作品の浸透をさらに加速させたのです。

声優・主題歌と昭和的演出の魅力

藤子・F・不二雄作品のアニメにおいて、声優や主題歌の存在は作品の印象を決定づける重要な要素でした。

特に1979年から放送された『ドラえもん』では、大山のぶ代が長年にわたりドラえもん役を務め、その独特で優しい声は多くの視聴者の記憶に強く残っています。

また、のび太役の小原乃梨子、ジャイアン役のたてかべ和也など、声優陣のキャラクター解釈と演技のバランスは、原作の世界観をより立体的にし、視聴者との距離をぐっと縮める役割を果たしました。

主題歌についても、「あったかい家族」「仲間の大切さ」といった作品のテーマに沿った歌詞とメロディが用いられ、子どもたちの心をつかむ要素となっています。

昭和のアニメ演出では、ナレーションの多用や情感豊かなBGM、間の取り方が重視され、ドラマ性を強く演出する技法が数多く採用されていました。

『キテレツ大百科』や『エスパー魔美』など他の作品でも、それぞれの主題歌が作品のイメージを的確に伝えており、テレビアニメとしての完成度を高めています。

また、これらの楽曲は昭和を代表する作曲家や歌手によって歌われており、音楽面からも昭和カルチャーの一端を担っていたことは見逃せません。

声優と音楽が一体となった藤子アニメの魅力は、アニメを「ただ観るもの」から「記憶に残る体験」へと昇華させていたのです。

アニメと児童心理の関係性

藤子・F・不二雄のアニメ作品は、単に物語を楽しませるだけでなく、子どもたちの心理発達にも大きな影響を与える内容となっています。

特に『ドラえもん』では、主人公のび太のように自信がなく、日常の中で劣等感を抱える子どもが多くの視聴者に共感されました。

のび太が困難に直面し、それをドラえもんのひみつ道具で一時的に乗り越える展開は、子どもにとって「逃げ場のある安心感」を与える一方で、道具を乱用すると逆に失敗するという展開によって、「自分で考え行動する力」の重要性も教えています。

また、キャラクターたちの関係性は、いじめや友情、誤解と和解といった人間関係の学びを自然な形で取り入れており、これは社会性を学ぶうえでも効果的です。

アニメの中で描かれる感情表現や行動の変化は、子どもたちが感情を整理し、自己理解を深める手助けとなります。

特に昭和という時代は、家庭や学校の人間関係が今よりも濃密で、テレビアニメが日常の心理的支えとなる側面が強かったため、藤子作品は子どもたちにとって「心の居場所」とも言える存在でした。

彼のアニメ作品は、娯楽を通して「共感・理解・成長」という心理的プロセスを自然に促す優れた教材であり、昭和の児童心理に寄り添った構造を持っていたのです。

昭和マンガ界での評価と藤子・F・不二雄の遺産

藤子・F・不二雄は、昭和マンガ界において極めて高い評価を受けてきた存在です。

彼の作品は単なる子ども向けの娯楽にとどまらず、時代背景や社会の変化、そして倫理や人間性といった普遍的なテーマを巧みに取り入れており、その作風は多くの後進漫画家に影響を与えました。

代表作『ドラえもん』をはじめとした一連の作品群は、国民的マンガとして世代を超えて読み継がれ、漫画表現の可能性を広げた先駆者として評価されています。

藤子Fは生前、決して自己主張が強い人物ではなかったものの、彼の誠実で柔らかい創作姿勢は、作品そのものに深く反映されています。

その功績は国内外で認められ、没後には日本政府から旭日小綬章が授与され、2005年には川崎市に「藤子・F・不二雄ミュージアム」が開館されました。

このミュージアムは、単なる展示施設ではなく、藤子Fの思想や創作哲学を伝える空間として多くのファンを引きつけています。

また、彼の原稿や下描き、使用していた道具なども公開されており、マンガ制作の裏側を知ることができる貴重な場となっています。

藤子・F・不二雄が遺した作品群とその精神は、昭和という時代を越えて、令和の今日もなお日本のマンガ文化の根幹を支え続けているのです。

文化勲章と後世への影響

藤子・F・不二雄は、その創作活動における多大な功績により、没後もなお日本文化への貢献者として高く評価されています。

彼の代表作『ドラえもん』をはじめとする作品群は、国内外で愛され続け、教育、倫理、想像力の育成という観点からも高く評価されてきました。

藤子Fが生前に受けた正式な国家表彰は文化勲章ではなく、1996年に死去した後、1997年に旭日小綬章を追贈されました。

この表彰は、国民の生活文化向上に寄与した人物に贈られるものであり、藤子Fが日本の子どもたちに与えた精神的影響の大きさを象徴しています。

また、2011年には川崎市に「藤子・F・不二雄ミュージアム」が開館し、その存在が後世の文化継承における要として機能しています。

藤子作品のテーマである「人を思いやる心」「科学への好奇心」「努力の大切さ」は、令和時代の教育現場でも活用されており、小学校の教材や道徳授業で取り上げられることも珍しくありません。

また、藤子Fに影響を受けた漫画家やアニメクリエイターは数多く、彼の技法や思想を受け継ぎながら、新しい世代のコンテンツが今も生まれ続けています。

藤子・F・不二雄が遺したのは作品だけではなく、それに宿る哲学と感性であり、日本の文化的DNAの一部となって後世に息づいているのです。

藤子・F・不二雄ミュージアムと地域連携

2011年9月、神奈川県川崎市多摩区に開館した「川崎市藤子・F・不二雄ミュージアム」は、藤子・F・不二雄の偉業を後世に伝える文化拠点として、多くの来場者に親しまれています。

このミュージアムは単なる作品の展示にとどまらず、藤子Fが使用していた原稿や仕事机、アイデアノートなど、創作の過程に触れられる貴重な資料が多数展示されています。

特に注目されているのが、作品の世界観を体験できる立体展示や、キャラクターが再現された屋外スペースで、子どもから大人まで楽しめる仕掛けが施されています。

また、地域との連携にも力を入れており、最寄りの小田急線・登戸駅ではドラえもんやのび太の音声によるアナウンスが導入され、街全体が“藤子Fワールド”に包まれた雰囲気となっています。

川崎市もミュージアムを観光資源として積極的に活用し、地域活性化に寄与しています。

さらに、地元商店街とのコラボレーションイベントや、限定グッズの販売なども行われ、地域経済への波及効果も大きいと言われています。

ミュージアムの存在は、藤子・F・不二雄という一人の作家の業績が、いかに広く社会に根付いているかを象徴しており、その活動は文化継承と地域振興の両面で高く評価されています。

今なお読み継がれる理由

藤子・F・不二雄の作品が今なお世代を超えて読み継がれているのは、その普遍的なテーマと時代を選ばない表現力によるものです。

たとえば『ドラえもん』に登場する「ひみつ道具」は、どれも未来の夢を体現しながらも、人間の本質的な欲望や弱さに基づいたものであり、読者に「こういう道具があったらいいな」と想像させつつ、最終的には「努力しないと意味がない」という教訓に帰結します。

この構成は、時代が変わっても通用するストーリーの核を形成しており、子どもはもちろん大人にとっても考えさせられる内容となっています。

また、彼の作品に登場するキャラクターたちは、完璧ではなく、むしろ欠点を多く抱えている点で親しみやすく、多くの人が自分を重ねることができます。

そのため、物語が単なるフィクションとしてではなく、自分自身の成長や葛藤に寄り添う“人生の物語”として受け止められるのです。

さらに、藤子作品は時代を超えてアニメや電子書籍など多様なメディアで展開され、いつでもどこでもアクセスできる環境が整っている点も、継続的な人気の要因です。

作品が示すメッセージが「人間とは何か」「どう生きるか」といった根源的な問いを内包しているため、令和の今もなお、変わらぬ価値を持ち続けているのです。

「昭和マンガ家藤子・F・不二雄」についてのQ&A

「昭和マンガ家藤子・F・不二雄」のQ&Aについて

- 藤子・F・不二雄の代表作は何ですか?

- 藤子・F・不二雄と藤子不二雄Ⓐの違いは?

- 藤子・F・不二雄が描いた作品の特徴とは?

- 『ドラえもん』はなぜ世代を超えて人気なの?

- キテレツ大百科とドラえもんの関係は?

- 藤子・F・不二雄の人生観は作品にどう影響した?

- 藤子・F・不二雄の短編作品はどんな内容?

- 藤子・F・不二雄の作品はどこで読める?

藤子・F・不二雄の代表作は何ですか?

藤子・F・不二雄の代表作は、何といっても『ドラえもん』です。

1969年から小学館の学年誌で連載が始まり、子どもたちに絶大な支持を得て国民的作品となりました。

他にも、『パーマン』『キテレツ大百科』『エスパー魔美』『チンプイ』などが知られており、いずれも科学や友情、成長といったテーマを取り扱った内容になっています。

特に『ドラえもん』は、テレビアニメや映画、関連グッズなど多岐にわたるメディア展開が行われ、日本国内のみならず海外でも人気を博しています。

物語は未来から来た猫型ロボットと少年のび太の成長を軸に構成され、笑いと感動、そして社会的メッセージを自然に織り交ぜたスタイルが特徴的です。

藤子・F・不二雄と藤子不二雄Ⓐの違いは?

藤子・F・不二雄と藤子不二雄Ⓐは、元々「藤子不二雄」という一つのペンネームで活動していたコンビ作家ですが、1987年に正式に分離しました。

藤子・F・不二雄(藤本弘)は『ドラえもん』や『キテレツ大百科』など、SFや子ども向けの優しい世界観を得意としたのに対し、藤子不二雄Ⓐ(安孫子素雄)は『笑ゥせぇるすまん』『魔太郎がくる!!』といったブラックユーモアや社会風刺を盛り込んだ作品を描きました。

創作スタイルや扱うテーマが異なるため、分業体制を経てそれぞれの個性を活かす道を選んだ結果がこの分離であり、どちらの作家も昭和マンガ界において強烈な足跡を残しました。

藤子・F・不二雄が描いた作品の特徴とは?

藤子・F・不二雄の作品は、SF的要素と日常の融合が大きな特徴です。

彼の描く物語には、科学や未来、技術に関するアイデアが登場する一方で、それを子どもたちの身近な世界観の中に落とし込んでいます。

また、主人公たちは完璧なヒーローではなく、どこか弱く、努力や友情によって問題を乗り越える姿が描かれています。

このような「共感できるキャラクター」と「考えさせるテーマ設定」が藤子作品の大きな魅力であり、子どもだけでなく大人の読者にとっても深い余韻を残します。

『ドラえもん』はなぜ世代を超えて人気なの?

『ドラえもん』が世代を超えて愛される理由は、その普遍的なテーマにあります。

のび太という等身大の少年が、未来の道具で困難を一時的に乗り越えつつも、最終的には自分自身の力で成長していく姿は、どの時代にも共通する“子どもの成長”の物語です。

また、友情や努力、家族愛など、時代を超えて大切にされる価値観が作品に根付いています。

さらに、アニメ化や映画化など、さまざまなメディア展開によって常に新しい読者・視聴者層を獲得し続けており、時代に応じた内容のアップデートが行われていることも、その人気を維持する要因となっています。

キテレツ大百科とドラえもんの関係は?

『キテレツ大百科』と『ドラえもん』は、いずれも藤子・F・不二雄による作品で、天才的な発明を軸に物語が展開されるという共通点があります。

ドラえもんは未来から来たロボットで、既に完成された道具を使ってのび太を助ける構成であるのに対し、キテレツは発明好きの少年が江戸時代の文献を基に道具を自作するという“能動的な創造”が特徴です。

両作ともに教育的・倫理的要素を含みつつ、登場人物たちの人間関係や成長過程を丁寧に描く点でも共通しており、読者や視聴者に親しみやすい世界観を提供しています。

アニメとしても両作品は長寿番組となり、昭和から平成にかけての子どもたちに広く愛されました。

藤子・F・不二雄の人生観は作品にどう影響した?

藤子・F・不二雄の作品には、彼自身の人生観や人間観が色濃く反映されています。

温厚で誠実な性格だった藤本弘(本名)は、戦後の混乱を生き抜き、現実と向き合いながらも“子どもたちには夢を与えたい”という強い思いを持っていました。

特に未来や科学に希望を抱きつつ、過度な依存や傲慢さに対しては警鐘を鳴らすようなテーマを多数描いています。

これは、技術革新が進む中でも「人間らしさ」を大切にするべきという信念の表れであり、『ドラえもん』におけるひみつ道具の使い方や、『SF短編シリーズ』における倫理的ジレンマなどからもその思想がうかがえます。

彼の作品は、現実を直視しつつ、子どもたちが夢と責任の両方を持てるよう導くよう設計されているのです。

藤子・F・不二雄の短編作品はどんな内容?

藤子・F・不二雄の短編作品群は、『ミノタウロスの皿』『カンビュセスの籤』『流血鬼』など、社会風刺や哲学的要素を含んだ大人向けの作品が中心です。

これらは1話完結形式で構成され、科学、倫理、時間、死といったテーマを重厚に扱いながらも、藤子F特有の柔らかな語り口で展開されます。

中にはブラックユーモアや皮肉が効いた作品もあり、読後に考えさせられる余韻を残すものばかりです。

これらの短編群は、藤子Fの思想的側面を如実に示しており、子ども向け作品とのギャップに驚く読者も多いですが、彼がいかに多面的な表現者であったかを示す重要な作品群でもあります。

藤子・F・不二雄の作品はどこで読める?

藤子・F・不二雄の作品は、現在さまざまな手段で読むことができます。

紙の単行本としては小学館から刊行されており、『藤子・F・不二雄大全集』などの全集シリーズは多くの書店や図書館でも所蔵されています。

また、電子書籍でも『ドラえもん』『SF短編』『パーマン』などの作品がKindleや楽天Koboなど主要なプラットフォームで配信中です。

さらに、川崎市の藤子・F・不二雄ミュージアムでは、原画展示や資料閲覧も可能で、作品の世界を実際に体感しながら学ぶこともできます。

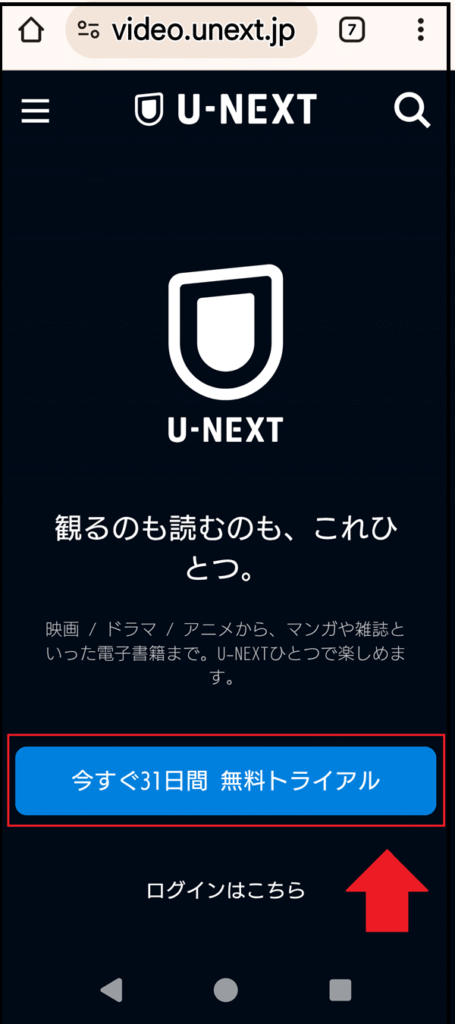

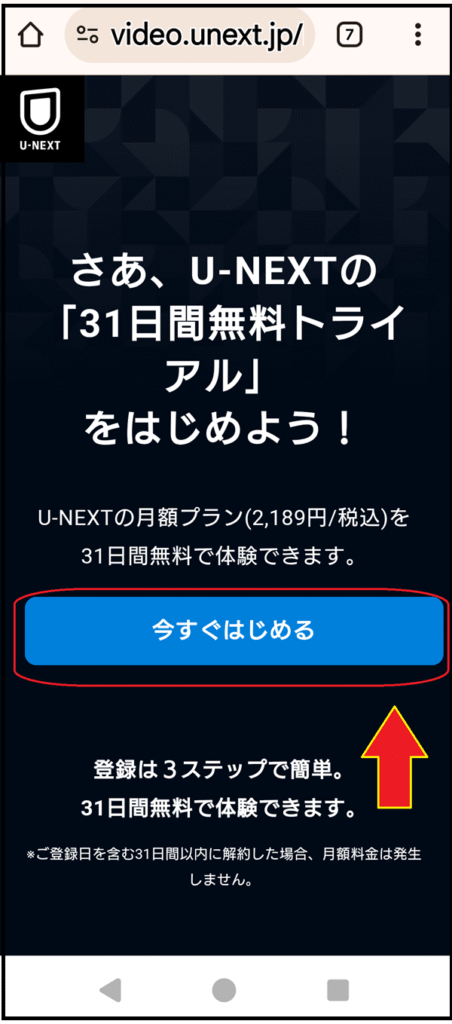

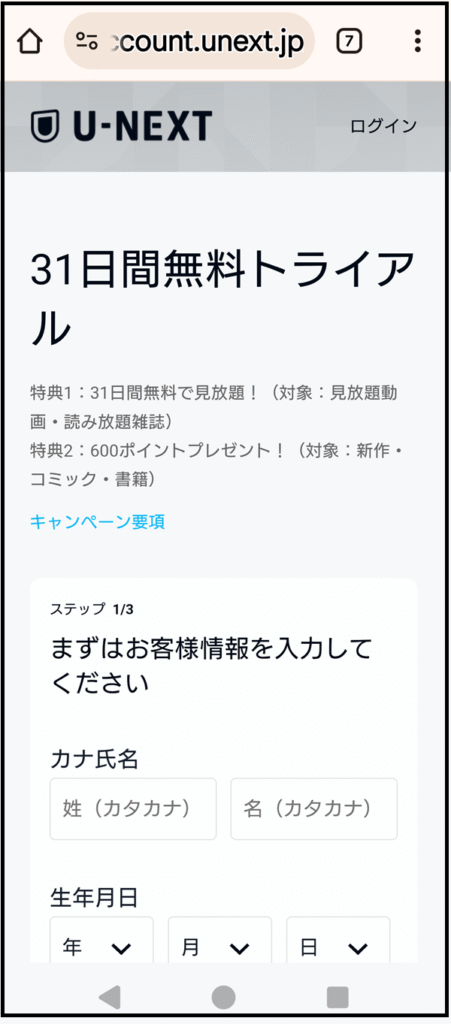

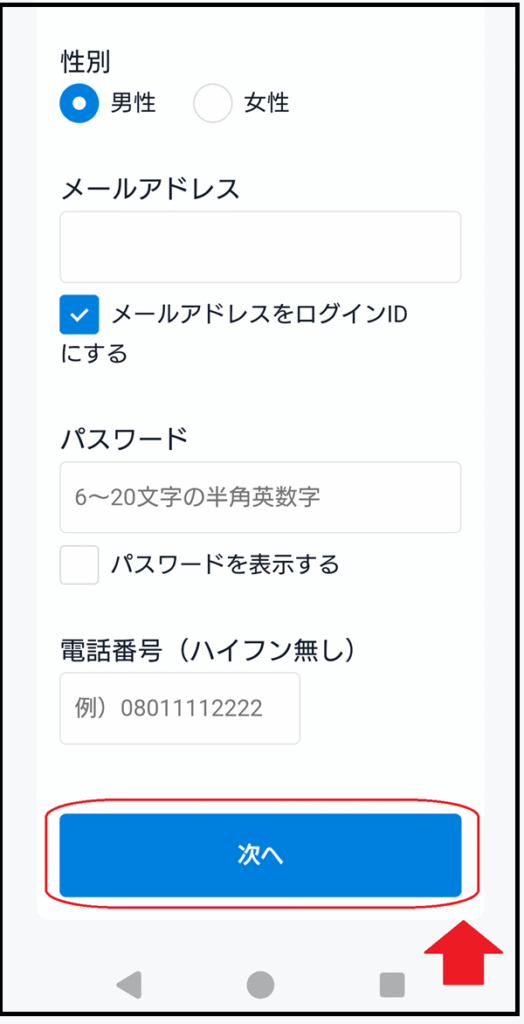

一部作品は動画配信サービスの「U-NEXT」や「dアニメストア」でもアニメ版として楽しめ、読書と映像を通じて多角的に藤子Fワールドに触れることができます。

「藤子・F・不二雄」のDVDは販売されている?

| オンラインプラットフォーム名 | 販売品の説明 | 販売URL |

|---|---|---|

| Amazon | DVDボックスなどや各巻が販売されています。 | |

| 楽天市場 | 多様な商品が出品されています。 |

「藤子・F・不二雄」のDVD販売について、上記の一覧表にまとめてみました。

上記、DVDを視聴して昔を懐かしむのもいかがでしょうか。

「藤子・F・不二雄」のグッズは販売されている?

「藤子・F・不二雄」のグッツ販売について、上記の一覧表にまとめてみました。

上記、グッズを購入して昔を懐かしむのもいかがでしょうか。

まとめ:

藤子・F・不二雄の軌跡をたどると、それは単なるマンガ家の枠を超えた、ひとつの時代と文化の縮図を見るようです。

彼の作品群に共通するのは、人間の弱さと成長を見つめる優しいまなざしであり、それを支える確かな倫理観と教育的視点です。

『ドラえもん』を筆頭に、『パーマン』や『キテレツ大百科』などでは、未来への好奇心や創意工夫の精神を描きつつ、「努力なしでは問題は解決しない」という厳しさも同時に伝えています。

また、SF短編シリーズでは社会問題や倫理観のジレンマにも鋭く切り込み、大人向け作品として高い評価を得ました。

昭和の家庭像や教育、友人関係の描写からは、その時代特有の価値観や生活感がにじみ出ており、子ども文化の記録としても非常に貴重です。

そしてその創作哲学は、アニメを通じて視覚・聴覚に訴え、主題歌や声優と一体化した昭和テレビ文化として日本全国に広がっていきました。

藤子・F・不二雄の作品が今なお読み継がれている理由は、まさにこの「時代を越える普遍性」と「現実に寄り添う優しさ」にあります。

令和の今も、彼の描いた世界は多くの人々に夢と考える力を与え続けています。

| 配信サービス | 見放題 | 無料トライアル | 公式サイト |

|---|---|---|---|

| 月額プラン:600円(税込)/月 年プラン :5,900円(税込)/年 | 初回30日間無料 | |

| 2,189円(税込)/月 | 初回31日間無料 | |

| 1,026円(税込)/月 | - | |

| 550円(税込)/月 | 初回31日間無料 | |

| 550円(税込)/月 | 初回14日間無料 | |

| 広告あり:580円(税込)/月 広告なし:1,080円(税込)/月 | - |