手塚治虫は「マンガの神様」と称され、日本の漫画文化の礎を築いた伝説的な存在です。

彼の作品には娯楽性だけでなく、哲学的なテーマや人間の本質を問う深いメッセージが込められており、今なお多くの読者の心を掴み続けています。

1952年に登場した『鉄腕アトム』は、人間とロボットの共存を描いたSFの金字塔であり、日本初の国産テレビアニメとしても歴史に名を刻みました。

『ブラック・ジャック』では医療現場の倫理や命の尊厳を問う鋭い視点が示され、読む者に強烈なインパクトを与えます。

また『火の鳥』では輪廻転生を軸に、人間の欲望と進化を壮大なスケールで描き、まさにライフワークと呼べる作品となっています。

仏陀の生涯を描いた『ブッダ』、自然との共存をテーマにした『ジャングル大帝』、戦国ファンタジーの名作『どろろ』など、多彩なジャンルを超えてその思想と表現は今も色褪せません。

女性と男性の心を併せ持つ王女を描いた『リボンの騎士』や、古代文明をめぐるSF冒険譚『三つ目がとおる』も含め、手塚作品は多様性と普遍性を併せ持ち、今なお映像化が繰り返されるほどの影響力を誇ります。

この記事では、そんな手塚治虫の代表作を厳選して紹介し、それぞれの魅力を丁寧に紐解いていきます。

| 配信サービス | 見放題 | 無料トライアル | 公式サイト |

|---|---|---|---|

| 月額プラン:600円(税込)/月 年プラン :5,900円(税込)/年 | 初回30日間無料 | |

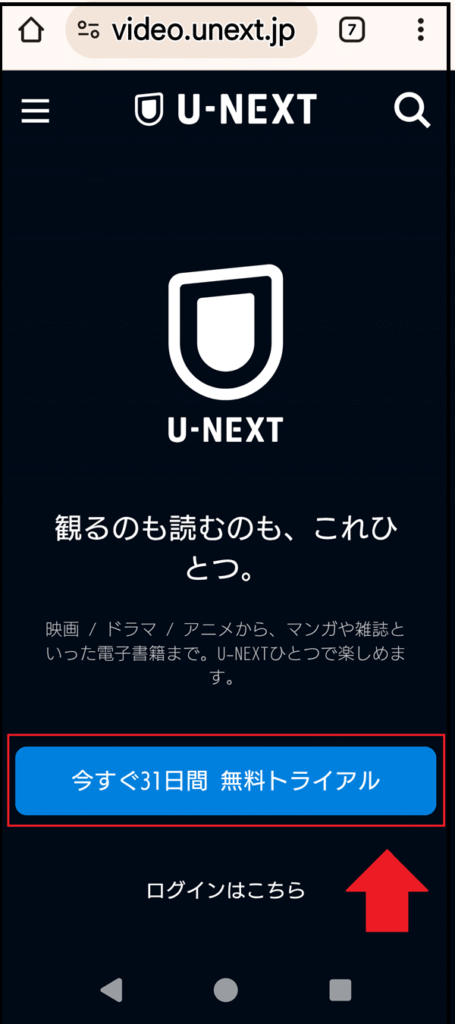

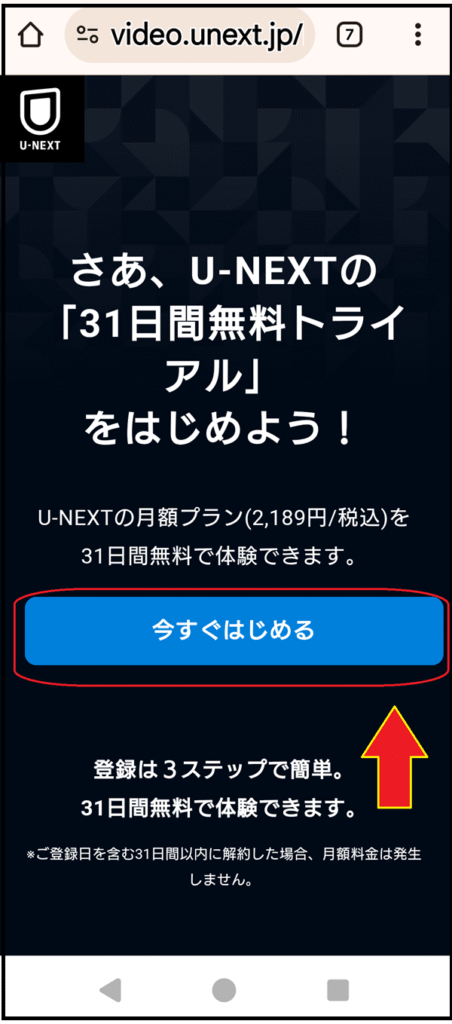

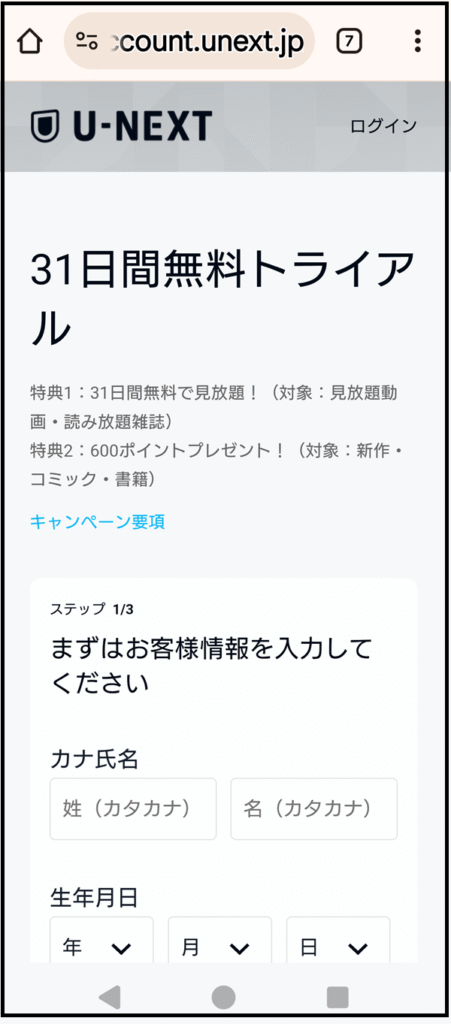

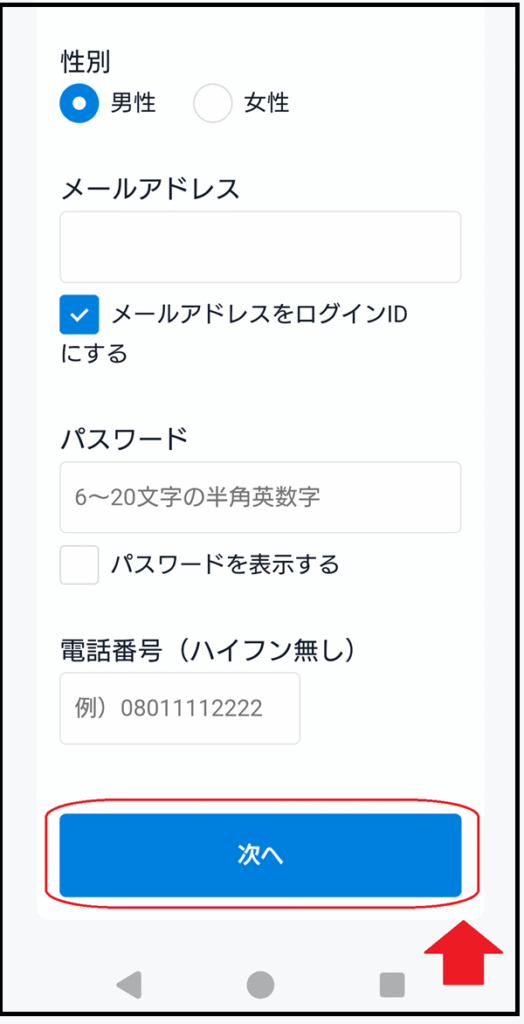

| 2,189円(税込)/月 | 初回31日間無料 | |

| 1,026円(税込)/月 | - | |

| 550円(税込)/月 | 初回31日間無料 | |

| 550円(税込)/月 | 初回14日間無料 | |

| 広告あり:580円(税込)/月 広告なし:1,080円(税込)/月 | - |

マンガ家『手塚治虫』の代表作一覧

| 順位 | 年度 | タイトル | 概要 | アニメ化 | 実写化 |

|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 1952 | 鉄腕アトム | 10万馬力の心優しいロボット・アトムが人間社会で奮闘するSFヒーロー物語。 | 1963年(TV)ほか複数回 | 2009年(CG映画) |

| 2 | 1967 | ブラック・ジャック | 無免許ながら天才的な腕を持つ外科医が命と向き合う医療ドラマ。 | 1993年(OVA)ほか | 2004年(TVドラマ) |

| 3 | 1954 | 火の鳥 | 永遠の命を象徴する火の鳥を軸に、過去から未来まで人間の業を描く壮大な叙事詩。 | 2004年(TV)ほか | 2023年(アニメ映画) |

| 4 | 1970 | ブッダ | 仏教の開祖・シッダールタの生涯を描いた宗教的かつ人間的な物語。 | 2011年(映画)ほか | なし |

| 5 | 1950 | ジャングル大帝 | 白ライオン・レオが自然と人間の共存を目指す感動の冒険譚。 | 1965年(TV)ほか | なし |

| 6 | 1967 | どろろ | 妖怪に体を奪われた少年・百鬼丸が自らの身体を取り戻す旅を描く時代劇ファンタジー。 | 1969年(TV)ほか | 2007年(映画) |

| 7 | 1974 | 三つ目がとおる | 額に第三の目を持つ少年・写楽が超能力で事件を解決するSFミステリー。 | 1990年(TV) | なし |

| 8 | 1953 | リボンの騎士 | 男の心と女の心を持つ王女・サファイアが王国を守る少女向け冒険ファンタジー。 | 1967年(TV) | なし |

「手塚治虫」の代表作品について、上記にまとめました。

以下に具体的に質問の回答をします。

鉄腕アトム

「鉄腕アトム」は1952年に『少年』誌で連載が開始され、手塚治虫の名を世に広めた代表作のひとつです。

科学と人間の未来をテーマに描かれた本作は、ロボットの少年アトムが人間の感情や社会の矛盾に直面しながら成長していく物語です。

アトムは天馬博士によって亡き息子の代わりに創造されるも、人間とは違う存在であることから心の葛藤を抱えます。

物語はただのヒーロー活劇ではなく、機械と人間の境界、生命とは何かといった哲学的なテーマが随所に織り込まれており、子供だけでなく大人にも深い影響を与えました。

アニメ化は1963年に日本初の国産テレビアニメシリーズとして放送され、後の日本アニメ文化の礎を築いた作品として評価されています。

また、2003年にはリメイク版も放送され、世代を超えて愛されています。

アトムは単なるスーパーロボットではなく、「正義とは何か」を問い続ける存在として描かれ、手塚治虫が追い求めた人間賛歌の象徴ともいえるキャラクターです。

技術と倫理のバランスが問われる現代においても、アトムの存在意義は色あせることなく、常に新たな意味を持って読み継がれています。

鉄腕アトムの配置はこちらから>>ブラック・ジャック

「ブラック・ジャック」は1973年から『週刊少年チャンピオン』で連載された医療漫画で、無免許ながらも天才的な技術を持つ外科医ブラック・ジャックが主人公です。

手塚治虫が医師免許を持つ医師だった背景を色濃く反映し、医療現場での倫理観、人間の尊厳、命の価値を鋭く描き出しています。

ブラック・ジャックは、巨額の報酬を要求する非情な医者のように見える一方で、実は誰よりも患者の命に真剣に向き合う姿勢を貫いており、そのギャップが作品の大きな魅力となっています。

物語では奇病や重症患者に挑むエピソードが多く、超人的な手術技術だけでなく、患者一人ひとりに対する深い洞察が随所に見られます。

登場する脇役や患者たちの背景も濃密で、短編ながらも一話ごとに社会的な問題提起がなされている点も特徴です。

また、助手であるピノコの存在が、無口で孤独なブラック・ジャックに人間らしさを与える存在として物語に温かみを添えています。

現在でも多くの医師や医学生に読まれ、医療と命を巡る深いテーマは色あせることがありません。

ブラックジャックの配置はこちらから>>火の鳥

「火の鳥」は手塚治虫がライフワークとして取り組んだ作品で、1954年から断続的に描かれ、未完のまま1988年に連載が終了しました。

この作品は輪廻転生をテーマにしており、過去から未来へと時代を越えて展開される連作短編という形式で描かれています。

作品の中心には不死の象徴「火の鳥」が存在し、その血を飲めば永遠の命を得られるという設定を通して、人間の欲望と愚かさ、そして命の尊さが浮き彫りにされます。

各エピソードは独立しながらも、火の鳥という共通の存在がすべてをつなぎ合わせ、宗教観や哲学的問い、人類の業と進化を深く掘り下げていきます。

なかでも「黎明編」「未来編」「復活編」などは特に人気が高く、アニメ化や映画化もなされています。

手塚はこの作品を通して「命とは何か」「人間とは何か」という普遍的なテーマを問い続け、多くの読者に強い思想的インパクトを与えました。

「火の鳥」はまさに手塚治虫の思想の集大成とも言える作品であり、日本の漫画史においても屈指の名作として位置づけられています。

火の鳥の配置はこちらから>>ブッダ

「ブッダ」は1972年から1983年まで『希望の友』などで連載された手塚治虫による歴史漫画で、仏教の開祖であるシッダールタ(後のブッダ)の生涯を描いています。

この作品は単なる伝記にとどまらず、インド古代社会の階級制度や戦争、貧困といった社会問題に対する手塚の批判的視点が込められており、宗教と人間の本質を深く問う内容となっています。

物語はシッダールタが王子として生まれ、贅沢な生活の中で苦悩する姿から始まり、やがて出家し、厳しい修行や民衆との交流を通じて「中道」に目覚め、悟りを開いて仏教を説くまでを描いています。

彼の周囲に登場する架空の人物たちも人間の欲望、憎しみ、愛などの多様な感情を体現し、ブッダの教えの対比として深みを増しています。

手塚は仏教的な教義を正面から解釈するのではなく、人間ドラマとして物語化することで、現代人にも伝わる形で思想を展開しています。

作品は10巻にまとめられ、英語をはじめとした多言語にも翻訳され、世界的にも高い評価を受けました。

ブッダの配置はこちらから>>ジャングル大帝

「ジャングル大帝」は1950年から『漫画少年』で連載が始まった手塚治虫の初期代表作で、白いライオンのレオを主人公にした自然と人間の共生をテーマとした冒険ファンタジーです。

本作は、父パンジャの遺志を継ぎ、ジャングルに平和をもたらそうとするレオの成長を描いており、動物たちの視点から人間の傲慢さや自然破壊への警鐘が込められています。

特に動物たちが人間のように話し、社会を築いていく描写は、当時としては斬新で、自然界における倫理や道徳について考えさせられる内容となっています。

物語は単なる冒険譚ではなく、人間と動物、文明と自然の対立や共存を描きながら、レオがいかにして「大帝」となるかを丁寧に追っていきます。

1965年には日本初のカラーTVアニメとして放送され、大きな反響を呼びました。

特にそのアニメーションの完成度と音楽の美しさは高く評価され、手塚アニメの代表作として後世に語り継がれています。

また、「ライオン・キング」との類似性が国際的に話題になるなど、世界的にも注目された作品です。

ジャングル大帝の配置はこちらから>>どろろ

「どろろ」は1967年から1969年にかけて『週刊少年サンデー』で連載されたダークファンタジー作品で、戦国時代を舞台に、人間の欲望と因果を描いた物語です。

主人公の百鬼丸は、生まれたときに父親である醍醐景光が国を繁栄させる代償として、彼の体を48体の妖怪に捧げたことで、身体のほとんどを失って生まれてきます。

彼は天才的な医師により義体を与えられ、妖怪を倒して奪われた身体を取り戻す旅に出ます。

その途中で出会う盗賊の子ども・どろろと共に旅を続け、妖怪との戦いや人間社会の醜さを体験していきます。

作品は単なる怪奇ものではなく、身体や家族、信仰、戦争といった重いテーマを内包し、百鬼丸の旅は彼自身の存在意義を探す旅でもあります。

どろろというキャラクターもまた、社会に翻弄されながらも懸命に生きる子どもとして描かれ、読者に強い印象を与えました。

アニメや実写、リメイク版など多くのメディアで再構築されており、時代を越えて語り継がれる作品となっています。

どろろの配置はこちらから>>三つ目がとおる

「三つ目がとおる」は1974年から『週刊少年マガジン』などで連載されたSFアドベンチャー作品で、三つ目族の末裔である写楽保介が主人公です。

彼は普段はぼんやりした小学生の姿をしているものの、額に隠された第三の目が開くと驚異的な知力と古代文明の知識を発揮するという二面性を持っています。

写楽は幼なじみの和登さんとともに、謎めいた遺跡や古代の技術にまつわる事件を次々と解き明かしていきます。

物語は単なる冒険活劇にとどまらず、人類の起源や知識の力、文明の崩壊と再生といった深いテーマを背景に展開されており、手塚治虫の博学とSF的想像力が遺憾なく発揮された作品です。

写楽が背負う「三つ目族」という設定は、人間とは異なる存在としての苦悩と使命を象徴しており、彼の葛藤が物語に緊張感を与えています。

また、写楽と和登の信頼関係や、時折描かれるユーモアが物語に温かみを加え、読者を惹きつける要素となっています。

作品はアニメ化もされ、高い人気を博しました。

手塚の得意とする古代と現代を結ぶ視点が際立った、知的好奇心を刺激する一作です。

三つ目がとおるの配置はこちらから>>リボンの騎士

「リボンの騎士」は1953年から『少女クラブ』で連載された作品で、日本の少女漫画の礎を築いた画期的な作品とされています。

物語は、天使チンクのミスによって男と女、二つの心を持って生まれたシルバーランドの王女サファイアが主人公です。

王国では女性が王位を継げないという法律のため、サファイアは男として育てられ、やがて“リボンの騎士”として正義のために戦います。

物語は王位をめぐる陰謀や恋、アイデンティティの葛藤を軸に展開し、サファイアの成長と勇気、そして愛の物語が繊細かつドラマチックに描かれています。

この作品は、女性がヒロインでありながらも剣を持って戦うという設定が斬新で、当時の保守的な価値観に一石を投じた作品でもあります。

また、サファイアの内面にある男女の二重性は、ジェンダーに対する手塚の先見的な視点が表れており、現代においても非常に示唆に富んだテーマといえます。

作品はその後アニメ化もされ、日本だけでなく海外でも多くのファンに支持されました。

リボンの騎士は少女漫画という枠にとどまらず、普遍的な人間ドラマとしても高い評価を受けている名作です。

リボンの騎士の配置はこちらから>>手塚治虫の生涯とその歩み

手塚治虫は1928年に大阪府豊中市で生まれ、幼少期から生物や映画、絵に強い関心を抱いて育ちました。

彼の漫画家としての才能は早くから頭角を現し、1946年に『マアチャンの日記帳』でプロデビューを果たします。

手塚は元々医学部を卒業した医師でもあり、その知識を活かして人間の心理や生命の尊厳をテーマとした作品を数多く世に送り出しました。

1950年代には『鉄腕アトム』や『リボンの騎士』などの大ヒット作を次々と生み出し、ストーリー漫画という新たなジャンルを確立。

1960年代には自らのアニメ制作会社「虫プロダクション」を設立し、国産テレビアニメの草分け的存在となりました。

晩年には『火の鳥』や『ブッダ』などより深いテーマを描いた長編作品に注力し、創作活動の手を止めることなく1989年に逝去。

生涯で約150,000ページのマンガを描いたと言われ、その功績は今なお色褪せることなく、日本文化の礎として語り継がれています。

彼の人生は、マンガを単なる娯楽から文学や芸術へと昇華させた「マンガの神様」としての道そのものでした。

幼少期から医学生時代までのエピソード

手塚治虫の幼少期は、大阪府豊中市で自然に囲まれて過ごし、昆虫採集と絵を描くことに夢中な少年でした。

彼のペンネーム「治虫」は、昆虫の「オサムシ」に由来しています。

昭和初期という時代背景の中で、戦争と向き合いながらも、手塚は人間の尊厳や生命に対する強い関心を抱くようになります。

絵に没頭する一方、学業にも励み、大阪大学医学専門部に進学し医師免許を取得しました。

在学中も漫画創作を続けており、手塚の代表的な作品『新宝島』はこの時期に生まれ、映画的な演出とスピード感のあるコマ割りで革命的な評価を得ました。

医学の道を選ばずに漫画家の道へ進むという選択は、当時としては異例でしたが、彼の描く作品には、医師としての視点が色濃く反映されており、人間の身体や心理をリアルに描写する力が多くの読者を魅了しました。

戦中・戦後という厳しい時代を経て、命の大切さを説く姿勢は、後の『ブラック・ジャック』などの作品にも生き続けています。

デビューからヒット作誕生までの流れ

手塚治虫が漫画家として本格的に活動を始めたのは、1946年に『マアチャンの日記帳』でデビューを果たしたことからです。

翌年には『新宝島』を発表し、この作品が持つ映画的な演出や流れるようなストーリーテリングは、それまでの子ども向け漫画とは一線を画す革新的なものでした。

この作品は瞬く間に話題となり、20万部以上を売り上げるベストセラーとなります。

これにより「ストーリーマンガ」という新たなジャンルを確立し、漫画の可能性を大きく広げました。

続く1950年代には『鉄腕アトム』『ジャングル大帝』『リボンの騎士』など、ジャンルを問わずさまざまな作品を量産し、子どもだけでなく大人の読者層にも支持を広げていきます。

テレビや映画から影響を受けたダイナミックな構図や構成は、手塚作品の特徴でもあり、多くの後進のクリエイターに影響を与えました。

こうした作品群により、彼は「マンガの神様」としてその地位を不動のものとし、マンガが芸術・文化としての地位を築く礎となったのです。

晩年の活動と社会的影響

晩年の手塚治虫は、病と闘いながらも創作への情熱を失うことなく、多数の作品を世に送り出しました。

中でも代表作『火の鳥』や『ブッダ』は、生と死、輪廻、宗教観といった重厚なテーマを扱い、彼の思想的成熟を反映した名作とされています。

1980年代には医療漫画『ブラック・ジャック』の再評価や、戦争体験をもとにした作品『アドルフに告ぐ』の発表など、社会的メッセージを強く打ち出すようになります。

漫画家としてだけでなく、文化人としても注目を集め、テレビ出演や講演なども積極的に行い、マンガの地位向上に尽力しました。

1989年、手塚は胃がんにより60歳で逝去しましたが、病床でもペンを握り、「仕事をさせてくれ」と言い残したという逸話は、彼の創作への執念を象徴しています。

彼の死後も多くの賞が創設され、国内外のアーティストに影響を与え続けています。

手塚の遺産は単なる作品群ではなく、日本のサブカルチャーと芸術の両面に強烈な足跡を残した文化的存在といえるでしょう。

手塚治虫の代表作とその特徴

手塚治虫の代表作は、ジャンルもテーマも多岐にわたりますが、いずれも深い人間観察と生命へのまなざしに貫かれています。

最も広く知られる『鉄腕アトム』は、ロボットと人間の共存を描く近未来SF作品であり、アニメ化を通じて日本国内だけでなく世界中にその名を知られる存在となりました。

続く『ブラック・ジャック』は、無免許ながら卓越した技術を持つ天才外科医を主人公に据えた医療漫画で、医師免許を持つ手塚ならではの視点が光ります。

また、『火の鳥』は彼のライフワークとして知られ、過去から未来へと続く壮大な時間軸の中で、輪廻転生や人間の業を描き出し、読む者に哲学的な問いを投げかけます。

その他にも、『リボンの騎士』では女性の自立やジェンダー問題を早くから取り上げるなど、先進的なテーマが多くの作品に込められています。

これらの作品はどれも単なる娯楽にとどまらず、社会や文化、そして命の本質について読者に考えさせる力を持ち続けています。

『鉄腕アトム』と近未来のビジョン

『鉄腕アトム』は1952年に連載が開始され、日本初の長編SF漫画として社会に大きな影響を与えました。

物語は、人間の少年そっくりに造られたロボット「アトム」が、自らの存在に葛藤しながらも、人間社会と共存しようとする姿を描いています。

当時の科学技術に対する夢と不安をリアルに反映しながらも、アトムは「正義」「平和」「共存」の象徴として多くの読者に愛されました。

1963年には日本初の本格的なテレビアニメシリーズとしてアニメ化され、モノクロ放送ながらも高い人気を博しました。

これは手塚治虫が設立した虫プロダクションによって制作されたもので、現在のテレビアニメ業界の礎を築いた歴史的な作品でもあります。

アトムのエピソードには、差別や戦争、環境問題といった社会的テーマも盛り込まれており、子どもだけでなく大人にも訴えかける深みがあります。

ロボットが自らの意思を持ち、倫理的選択を迫られるという構造は、AIやロボットが進化する現代においても強い示唆を与え続けています。

『ブラック・ジャック』に込めた医師としての視点

『ブラック・ジャック』は1973年から連載が開始され、無免許ながら超一流の技術を持つ外科医・間黒男(ブラック・ジャック)を主人公とした医療漫画です。

この作品は、手塚治虫が医師免許を持っていたという経歴を最大限に活かし、医療現場のリアルな描写と共に、命の重さ、医の倫理、そして人間の複雑な感情を深く掘り下げています。

患者一人ひとりに異なるドラマがあり、時には理不尽な現実や社会的弱者の苦しみを浮き彫りにしながらも、ブラック・ジャックの信念ある行動が読者に問いを投げかけます。

特に、命の取引や金銭との関係など、現実の医療が抱える矛盾にも鋭く切り込み、ただのフィクションに留まらない社会的メッセージを持っています。

手塚はこの作品で、単なる医療行為の結果ではなく「なぜ治すのか」「誰のために命を救うのか」といった根源的な問いを繰り返し描きました。

全編を通して、科学技術や人間のエゴと向き合うブラック・ジャックの姿は、今なお多くの読者に深い感銘を与え続けています。

『火の鳥』に見る哲学的世界観

『火の鳥』は手塚治虫が生涯をかけて描いたとされる壮大な長編シリーズで、1954年に初めて発表されて以降、未来編・過去編を交互に展開することで、時間と空間を越えたスケールで物語が構築されています。

物語の中心には、不死の力を持つ「火の鳥」の存在があり、その血を求めて人間たちが善悪を問わず様々な行動を取ることで、生命の本質と欲望、輪廻転生といったテーマが浮かび上がります。

火の鳥は決して一つの価値観に従って人間を導くことはなく、あくまで自然と宇宙の摂理を象徴する存在として描かれ、人間のエゴや愚かさ、また希望と執念までも容赦なく描き出します。

特に「未来編」では核戦争後の荒廃した地球で生き延びようとする人類の姿が描かれ、「過去編」では古代から中世にかけての権力や信仰を背景に、人間の業や生き様が繊細に描かれています。

『火の鳥』は、単なるエンターテインメントではなく、読む者に哲学的・宗教的な問いを投げかける作品であり、手塚作品の中でも思想性の最も高い代表作です。

虫プロダクションの設立とアニメ産業への革新

虫プロダクションは、1961年に手塚治虫が自らの理想を実現すべく設立したアニメ制作会社であり、日本のアニメ業界に革命をもたらした存在です。

特に1963年に放送された『鉄腕アトム』は、国産テレビアニメ第1号として記念すべき作品となり、毎週30分という放送枠に合わせた制作体制は、その後のテレビアニメ制作の基本モデルとなりました。

虫プロは、ディズニーの影響を受けつつも、日本独自のアニメ表現を追求し、低予算ながらもクオリティの高い作品を多数制作。

これにより、テレビアニメという新たな文化の地位を確立しました。

しかし、作品制作のペースが加速する中で、次第に経営は困難を極め、1973年には虫プロは倒産を余儀なくされます。

それでも手塚の創作意欲は衰えることなく、その後は「手塚プロダクション」を立ち上げて活動を継続しました。

虫プロがもたらした功績は、アニメが子ども向けの娯楽にとどまらず、芸術や国際文化としても成立し得るという認識を社会に根付かせた点にあります。

虫プロ設立の背景と目的

虫プロダクションの設立は、手塚治虫が自らのアニメ表現を追求するために必要不可欠な一歩でした。

1961年当時、アニメーションの制作は大手映画会社が主導しており、個人の自由な創作が反映されにくい環境にありました。

手塚はそれに不満を感じ、「もっと自由に、もっと多様なテーマを扱えるアニメを作りたい」との強い思いから、自らのスタジオを立ち上げる決意を固めます。

虫プロの名は、自身のペンネームの由来でもある「昆虫」への愛着と、自らの創造力の象徴として名付けられました。

設立当初の目的は、子ども向けだけでなく、大人にも訴求するアニメ作品を制作することにありました。

また、当時としては珍しいテレビ放送向けアニメの量産体制を確立し、映画的な演出を導入したことも革新的でした。

特に『鉄腕アトム』のテレビ放送は、虫プロの設立目的を体現したプロジェクトであり、日本中にアニメという新たなエンタメ文化を広げる原動力となりました。

国産テレビアニメ第1号『鉄腕アトム』の成功

1963年に放送された『鉄腕アトム』は、日本初の連続テレビアニメとして歴史的な一歩を刻みました。

制作を担ったのは、手塚治虫が創設した虫プロダクションであり、当時の日本では前例のない週1回30分という放送形式に挑戦する革新的な試みでした。

限られた予算と人員の中で、アメリカ製アニメの半分以下の予算で制作を成功させたことは、日本アニメ界の制作スタイルを決定づける画期的な事例となりました。

『鉄腕アトム』はSFや人間とロボットの共存といったテーマを子どもにも分かりやすく伝え、最高視聴率30%以上を記録するなど、社会現象といえる大ヒットを記録しました。

ストーリーの魅力だけでなく、キャラクターの個性や主題歌も広く愛され、関連グッズや再放送などのビジネス展開も大成功を収めました。

この成功により、日本のアニメがテレビメディアに根付き、以後のアニメ産業発展の礎となったのです。

『鉄腕アトム』の成功は、虫プロの革新性と手塚の先見性を証明する象徴的な成果といえるでしょう。

経営破綻と再出発の道のり

虫プロダクションは、国産テレビアニメの草分けとして数々の功績を残しましたが、その成功の裏には過酷な制作スケジュールと慢性的な資金不足が常に付きまとっていました。

手塚治虫はアニメをより多くの人に届けたいという理想を持っていたものの、業界の商業的現実との折り合いが難しく、1960年代後半からは経営が悪化の一途をたどります。

特にアニメ制作の低コスト体制が限界を迎える中、人件費や設備投資が重くのしかかり、1973年についに虫プロは倒産を余儀なくされました。

これにより手塚自身も大きなショックを受け、一時はマンガの執筆すら困難になるほど精神的な打撃を受けたと言われています。

しかし、彼はすぐに立ち上がり「手塚プロダクション」を設立。

再びマンガの執筆を中心に創作活動を再開し、医療、宗教、戦争といった重厚なテーマを取り上げた作品を次々と発表していきます。

この再出発は、彼が単なるアニメ作家やマンガ家にとどまらず、文化的・思想的表現者として成長していく転機でもありました。

手塚治虫と昭和の社会・文化

手塚治虫の創作活動は、戦後の昭和社会の動きと密接にリンクしており、その作品には時代背景や社会情勢が色濃く反映されています。

敗戦によって価値観が大きく揺らいだ昭和20年代から高度経済成長、そして学生運動や社会不安が広がる昭和40〜50年代にかけて、彼は常に時代の空気を鋭く読み取り、マンガという表現手段を通じてメッセージを投げかけました。

たとえば、戦後復興期には「生命の尊厳」や「人間愛」をテーマに据え、原爆や戦争の悲惨さをマンガに込めることで、読者に深い感動と社会的意識を呼び起こしました。

また、高度経済成長期には、急激に変化する都市生活や科学技術への期待と不安を『鉄腕アトム』や『火の鳥』などで表現しています。

さらに、教育・道徳といった人間形成の側面にも配慮したストーリー展開は、親子で読める作品としても評価されました。

手塚の作品は、単なる娯楽にとどまらず、昭和という時代の葛藤や希望を反映した文化的ドキュメントでもあったのです。

戦後復興期の価値観とマンガの関係性

手塚治虫が創作を本格化させた1940年代後半から1950年代初頭は、第二次世界大戦の終結直後であり、日本社会が戦争の傷跡から立ち直ろうとする時代でした。

敗戦による価値観の崩壊と、未来への希望や不安が混在する社会において、手塚のマンガは新たな精神的支柱として読者に支持されました。

特に『ロストワールド』『メトロポリス』など初期のSF作品は、科学技術の進歩と人間の倫理の問題を織り交ぜながら、復興期の読者に夢と警鐘を同時に与える内容でした。

また、戦争体験者として、戦争の悲惨さや平和の尊さを表現することに強い意義を見出していた手塚は、多くの作品で「命の尊厳」や「共存」を主題として描いています。

この時期、マンガは子どもの娯楽として位置付けられていた一方で、手塚の作品は知的好奇心や社会的関心をも刺激する内容であったため、大人からの評価も高まりました。

戦後復興という国全体の課題と向き合いながら、彼はマンガを単なる娯楽から思想と文化の媒体へと押し上げたのです。

教育・道徳・反戦メッセージの表現

手塚治虫の作品には、単なる物語の面白さだけでなく、教育的・道徳的なメッセージが一貫して込められています。

彼は自身が戦争体験者であり、焼け野原の大阪を目にした記憶が深く刻まれていたことから、反戦への思いが極めて強く、それを漫画という形で伝え続けました。

たとえば『アドルフに告ぐ』では、第二次世界大戦を背景に三人のアドルフの人生が交差するストーリーを通じて、ナチズムや差別、戦争の非人道性に鋭く切り込みました。

また、少年少女向け作品であっても『リボンの騎士』では性別に対する固定観念への問題提起をし、『鉄腕アトム』ではロボットに心があるかという倫理的な命題を投げかけるなど、子どもに対しても深い社会的・道徳的テーマを投げかけました。

これらの要素は、物語としての魅力を損なうことなく、自然な形で組み込まれており、読み手に考える力を養わせる構造になっています。

彼の作品が世代を超えて読み継がれる理由の一つは、こうした根底にある教育的な精神と、普遍的な価値観への問いかけにあるのです。

昭和から平成への時代の移り変わりと手塚作品の変化

手塚治虫の創作活動は昭和から平成にまたがり、時代の変化とともに作品のテーマや表現手法も進化していきました。

昭和の初期〜中期にかけては、戦後復興と高度経済成長を背景に、未来への希望や科学技術の発展を描く作品が多く、『鉄腕アトム』に代表されるような明るく前向きなSFが主流でした。

しかし、昭和の後半になると、学生運動の挫折やバブル経済の兆し、国民の価値観の多様化といった社会的変化を反映し、手塚の作品もより複雑で重厚なテーマへとシフトします。

『火の鳥』や『ブッダ』などでは、宗教や哲学、輪廻や宿命といった内面的な探求が深まり、表現もより抽象的かつ詩的なものになっていきました。

昭和が終わり平成を迎える直前の1989年、手塚はこの世を去りましたが、その晩年まで描かれていた作品群には、人間社会の矛盾や未来への警鐘が込められており、昭和の希望と限界を象徴するような内容が多く見られます。

彼の作品は、まさに昭和という時代の鏡であり、同時に平成以降のマンガ・アニメ文化の源流となっているのです。

現代アニメ・マンガへの手塚治虫の影響

手塚治虫は「マンガの神様」と称され、彼の作品や表現技法は、現代のマンガ・アニメに計り知れない影響を与えています。

ストーリーマンガというジャンルの確立、コマ割りの映画的演出、感情表現豊かなキャラクターデザインなどは、今やマンガ・アニメの標準様式として定着しています。

例えば、躍動感ある動作描写や、読者の心理を引き込む構成技法は、鳥山明や大友克洋、庵野秀明ら多くの後進クリエイターに受け継がれており、その系譜は現在の人気作品にも色濃く見られます。

さらに、医療、宗教、戦争、科学倫理といった難解なテーマに娯楽要素を織り交ぜて描くスタイルは、マンガを単なる子ども向けから大人も楽しめる文化へと昇華させました。

アニメにおいても、テレビ放送用の制作スタイルを確立した虫プロダクションの功績は、今日の日本アニメ業界の礎です。

手塚の遺した創作哲学は、日本だけでなく、世界中のアーティストや研究者にも大きな示唆を与え続けています。

後進のクリエイターたちに与えた影響

手塚治虫の創作スタイルと精神は、多くの後進クリエイターに大きな影響を与えました。

映画的な演出、テーマの深さ、キャラクターの心理描写など、手塚が導入した革新的な要素は、後世のマンガ家やアニメ制作者にとってまさに創作の基盤となっています。

たとえば、『ドラゴンボール』の鳥山明は、手塚作品のコマ運びや構図から多大な影響を受けており、スピード感ある描写は手塚の流れを汲んでいます。

また、『AKIRA』の大友克洋は、手塚の社会批評的視点を受け継ぎ、より写実的かつ重厚な作品を展開しています。

庵野秀明も『火の鳥』や『鉄腕アトム』から宗教的・哲学的テーマへのアプローチを学び、『エヴァンゲリオン』に繋がる思想性の深さを育てました。

これらのクリエイターたちは、ジャンルや手法は異なっても、手塚の描いた「人間とは何か」「命とは何か」という問いを、各自の作品で受け継ぎ、現代的に再解釈しています。

つまり手塚治虫は、物語の枠を超えた思想的な遺産を日本の表現文化に根付かせた存在と言えるのです。

キャラクターデザイン・ストーリーテリングの革新

手塚治虫はキャラクターデザインとストーリーテリングの両面において、現代マンガ・アニメの基本様式を確立した革新者です。

彼のデザインは、ディズニーの影響を受けた丸みを帯びた親しみやすいフォルムと、表情豊かな目の描写に特徴があり、特に「大きな目」は以後の日本アニメにおける定番表現となりました。

また、キャラクターを再利用する「スター・システム」という手法を取り入れ、一人のキャラが作品ごとに異なる役を演じるというユニークな構造で、読者に俳優劇のような感覚を与えました。

さらに、ストーリーテリングでは一話完結型から連続ものまで幅広い展開を可能にし、テンポ良く読ませる構成力、複数の伏線を巧みに交差させる技法など、今のマンガに通じる高度な構成力を駆使しました。

物語の中には、社会風刺や倫理的ジレンマを織り交ぜるなど、エンタメ性と思想性の融合にも長けており、その革新性は今なおクリエイターたちに影響を与え続けています。

手塚の手法は、表現の幅を飛躍的に広げ、日本のマンガを世界レベルの芸術へと押し上げた原動力となりました。

世界的な評価と国際文化交流への貢献

手塚治虫は日本国内のみならず、世界中で高い評価を受けた数少ないマンガ家の一人です。

彼の作品は1980年代以降、英語やフランス語をはじめとした多言語に翻訳され、欧米やアジア各国の読者に受け入れられました。

特に『鉄腕アトム』は「AstroBoy」の名で北米市場にも進出し、親しみやすいキャラクターと深いテーマ性が評価されました。

また、手塚は国際アニメーション映画協会(ASIFA)への参加を通じて、各国のアニメーション作家と交流を深め、文化の橋渡し役としても活動しています。

1984年の『ジャングル大帝』がアメリカのエミー賞にノミネートされるなど、国際的な栄誉にも輝いており、2009年にはフランス・アングレーム国際漫画祭で功労賞を受賞するなど、その功績は世界的にも公式に認められています。

彼の作品には、人種差別、戦争、環境破壊といった国際的課題も多く描かれており、国境を越えて共感を呼ぶ内容であることも魅力の一つです。

手塚治虫は日本文化を輸出する先駆者であり、国際文化交流の象徴的存在となったのです。

「手塚治虫」についてのQ&A

「手塚治虫」のQ&Aについて

- 手塚治虫の代表作には何がある?

- 手塚治虫はなぜ「マンガの神様」と呼ばれるのか?

- 虫プロダクションの意義とは?

- 晩年の作品に込められたメッセージとは?

- 手塚治虫の影響を受けた漫画家は誰?

- 手塚治虫とディズニーの関係は?

- 『鉄腕アトム』はどのようにアニメ界を変えた?

- なぜ手塚作品は今でも読み継がれているのか?

- 手塚治虫が描いた反戦テーマとは?

- 手塚治虫の作品は海外でも人気?

- 教育に活かせる手塚治虫のマンガは?

- 手塚治虫はアニメ業界に何を残したか?

手塚治虫の代表作には何がある?

手塚治虫の代表作は数多く存在しますが、中でも『鉄腕アトム』『ブラック・ジャック』『火の鳥』『ジャングル大帝』『リボンの騎士』などが広く知られています。

『鉄腕アトム』は日本初のテレビアニメとして世界的な評価を得ており、ロボットと人間の共存をテーマに描かれています。

『ブラック・ジャック』では医療倫理を題材にしながらも人間の業や希望を深く描写し、『火の鳥』では輪廻転生や生命の意味を問いかける壮大なスケールの物語が展開されます。

どの作品も娯楽性と社会的テーマを融合させており、時代を超えて多くの読者の心に残る名作として位置づけられています。

手塚治虫はなぜ「マンガの神様」と呼ばれるのか?

手塚治虫が「マンガの神様」と称される理由は、その創作量の圧倒的多さと、日本のマンガ文化の礎を築いた功績にあります。

彼は生涯に約700以上の作品を生み出し、総ページ数は15万枚以上とも言われます。

それだけでなく、ストーリーマンガという概念を確立し、従来の単純なギャグ中心の短編から、映画のような構成や重厚なテーマ性を持つ長編へとマンガを進化させました。

また、社会的メッセージや倫理的問題を織り込んだ表現を数多く試み、マンガが単なる子どもの娯楽から、思想や芸術としての側面を持つ文化へと認知されるよう導きました。

彼のスタイルや精神は、多くの後進の作家やアニメーターに受け継がれ、現代に至るまでその影響力は色褪せていません。

虫プロダクションの意義とは?

虫プロダクションは、1961年に手塚治虫が創設したアニメ制作会社であり、日本のアニメーション業界に革新をもたらした存在です。

特に1963年放送の『鉄腕アトム』は、日本初の連続テレビアニメとして歴史的意義を持ち、限られた予算と人員で定期的なアニメ制作を可能にした画期的な試みでした。

虫プロは、アニメ制作に映画的演出を取り入れたことにより、アニメをより芸術性の高い表現へと引き上げる役割を果たしました。

また、若手のクリエイターを多数育て、後のアニメ業界を支える人材を輩出する場にもなりました。

経営的には困難も多く、1973年に倒産を迎えるものの、その後の日本アニメ産業に与えた影響は非常に大きく、虫プロの存在がなければ今のアニメ文化は成り立たなかったといえるでしょう。

晩年の作品に込められたメッセージとは?

手塚治虫の晩年の作品には、生命の尊厳や人類の愚かさ、倫理的葛藤といった深いテーマが一貫して描かれています。

『火の鳥』や『アドルフに告ぐ』『ブッダ』などに代表される作品群では、戦争、差別、宗教、死生観といった普遍的な問題に真摯に向き合い、人間とは何か、命とは何かを読者に問いかけ続けました。

病と闘いながらも筆を止めることなく創作を続け、最期まで人間の可能性と愚かさを描き続けた彼の姿勢には、命の有限性と創作の意義への深い自覚が表れています。

これらの作品は、娯楽を超えた文学的・哲学的価値を持ち、読む者に静かな衝撃と啓発を与えます。

彼が遺した晩年のメッセージは、マンガという表現形式が持つ奥深さと、人間への信頼を体現した遺言とも言えるでしょう。

手塚治虫の影響を受けた漫画家は誰?

手塚治虫の影響を受けた漫画家は非常に多く、現代日本のマンガ界において彼の存在を意識せずに創作している作家はほとんどいないと言っても過言ではありません。

鳥山明(『ドラゴンボール』)は構図やコマ運びにおいて手塚作品の影響を公言しており、大友克洋(『AKIRA』)は思想性と映像的演出においてその系譜を継承しています。

また、庵野秀明(『エヴァンゲリオン』)はアニメ表現における演出哲学に手塚の作品を意識しており、女性キャラクターの描き方や内面の葛藤の表現などに共通点が見られます。

さらに、吾峠呼世晴(『鬼滅の刃』)や荒木飛呂彦(『ジョジョの奇妙な冒険』)といった現代作家の中にも、ストーリーの深さやテーマ性の構築において手塚的手法が見て取れます。

手塚の影響は単なる技法にとどまらず、創作における思想や表現の自由さにおいても次世代へと継承されています。

手塚治虫とディズニーの関係は?

手塚治虫はウォルト・ディズニーの作品に大きな影響を受けたと公言しており、特に『バンビ』や『白雪姫』といったアニメ映画は、彼の作風に多大な影響を与えました。

大きな瞳や柔らかいフォルムで描かれるキャラクターの表現手法は、ディズニー作品からの影響の代表例であり、日本アニメの特徴的な「大きな目」は手塚が取り入れたディズニースタイルが基礎となっています。

また、キャラクターの動きや感情表現の豊かさ、ストーリー展開のリズムなど、彼の作品にはディズニー的な演出手法が随所に見られます。

一方で、手塚は単なる模倣にとどまらず、社会的テーマや哲学的問いを作品に組み込むことで独自の表現世界を構築しました。

晩年には実際にウォルト・ディズニー・プロダクションを訪問し、ディズニーの創造精神に直接触れた経験も持っています。

両者は文化や表現手法の異なる立場ながら、共にアニメーションを芸術と文化へ高めた先駆者といえるでしょう。

『鉄腕アトム』はどのようにアニメ界を変えた?

『鉄腕アトム』は1963年に放送された日本初の本格的連続テレビアニメであり、以降のアニメ制作や放送のスタイルを大きく変えた革新的な作品です。

週1回・30分の放送というフォーマットは当時前例がなく、限られた予算と時間で完成度の高い映像を作り出すという日本独自のアニメ制作体制がここから確立されました。

また、放送と同時に関連グッズや主題歌のレコード、紙芝居など多角的なメディア展開が行われ、アニメビジネスのモデルとしても成功を収めました。

アトムのキャラクターは親しみやすく、倫理観や科学技術の発展、共存社会といったメッセージ性を含み、多くの子どもたちの心をつかみました。

さらに海外でも「AstroBoy」として知られるようになり、日本アニメが世界に進出する足がかりとなりました。

『鉄腕アトム』が示した可能性は、以降のアニメ文化における標準的な制作・配信の形を定義し、今日に続くアニメ産業の出発点となったのです。

なぜ手塚作品は今でも読み継がれているのか?

手塚治虫の作品が今なお広く読み継がれている理由は、その普遍的なテーマ性と圧倒的な物語力にあります。

彼の作品には「生命」「愛」「正義」「平和」といった時代を超えて共感されるテーマが多く込められており、読者の年齢や背景に関わらず深い感動を与え続けています。

また、娯楽性と教育性のバランスが取れており、子どもが夢中になれる冒険活劇でありながら、大人にとっては哲学的・倫理的なメッセージを内包した読み応えのある内容になっています。

さらに、キャラクター造形やストーリー構成、テンポの良いコマ割りなど、漫画表現としての完成度も非常に高く、現代の作品と比べても遜色ありません。

アニメ化や舞台化、デジタル配信など時代に合わせた再展開も行われており、手塚作品は常に新しい読者と出会い続けているのです。

このように、手塚治虫の作品は時代を越えた“生きた文化遺産”として、今もなお読み継がれているのです。

手塚治虫が描いた反戦テーマとは?

手塚治虫は、自身の戦争体験から強い反戦の思想を持っており、その想いは多くの作品に深く刻まれています。

幼少期に大阪で空襲を経験し、命の尊さを痛感した彼は、戦争の愚かさや暴力の無意味さをテーマとした作品を数多く制作しました。

代表作の一つ『アドルフに告ぐ』では、ナチス時代のドイツと日本を舞台に、戦争と差別が人間をどのように狂わせるかを緻密なドラマとして描いています。

また『火の鳥』や『ブッダ』などでも、戦争によって引き起こされる苦悩や憎悪、そしてそれを超えた先にある赦しと再生の姿を提示しています。

手塚はマンガを通じて、「命を奪うのではなく、いかに守るか」「人はどう生きるべきか」といった普遍的な問いを読者に投げかけ続けました。

反戦は彼の創作の核心にあり、それこそが彼の作品が読み継がれる最大の理由のひとつです。

手塚治虫の作品は海外でも人気?

手塚治虫の作品は、海外でも高い人気と評価を得ています。

とくに『鉄腕アトム』は「AstroBoy」として北米やヨーロッパ、アジアなど世界中で放映され、日本アニメの国際進出の先駆けとなりました。

彼の作品は、生命倫理や人種問題、戦争といったグローバルに通じるテーマを扱っており、文化や言語の違いを超えて共感を呼び起こす普遍的な魅力を持っています。

アメリカではアニメーション業界に与えた影響も大きく、海外のクリエイターたちが手塚の技法や演出に影響を受けたと語っています。

さらにフランスでは「アングレーム国際漫画祭」で功労賞を受けるなど、欧州のマンガ文化においても評価が高まっています。

日本国外で刊行された翻訳版も多数あり、現地の図書館や学校で教材として使用される例も増加しています。

手塚治虫の作品は、世界中でマンガという表現の価値を認識させた歴史的作品群として今なお注目されています。

教育に活かせる手塚治虫のマンガは?

手塚治虫の作品は、道徳や倫理、科学、歴史、宗教など多様なテーマを含んでおり、教育現場でも教材として非常に有効です。

たとえば『ブラック・ジャック』は、医療倫理や命の重さを学ぶ教材として中高生の道徳授業に適しています。

また『火の鳥』は、輪廻や生命の尊厳を深く掘り下げており、哲学的思考や宗教理解の入り口として大学などでも取り上げられています。

『アドルフに告ぐ』はナチズムや戦争といった現代史の授業で使用されることがあり、人権教育にも応用可能です。

手塚の作品はストーリー性が高く、子どもから大人まで読みやすい構成でありながらも、複雑で深い内容を内包しているため、読者の思考力や感受性を育てる教材として非常に優れています。

現在では多くの教育機関や公共図書館で彼の作品が推薦図書として選ばれており、マンガを通じた教育の可能性を体現する代表的作家として評価されています。

手塚治虫はアニメ業界に何を残したか?

手塚治虫がアニメ業界に残した最大の功績は、日本のテレビアニメの礎を築いたことにあります。

1963年、彼が虫プロダクションを通じて制作した『鉄腕アトム』は、日本初の連続テレビアニメとなり、週1回・30分という現在も続くアニメ放送のフォーマットを確立しました。

さらに、低予算・短納期でも高品質なアニメを制作する「リミテッドアニメーション技法」を導入し、テレビ放送に適した制作手法を定着させました。

また、アニメに映画的な演出を導入したり、主題歌や商品展開といったメディアミックス戦略を実行するなど、現在のアニメ産業のビジネスモデルにも多大な影響を与えています。

手塚はアニメを“子どものための娯楽”から“文化的表現”へと押し上げた立役者でもあり、彼の革新性と創造力は、今もアニメ制作現場で生き続けています。

彼の存在がなければ、日本のアニメ文化はこれほどまでに世界に広がることはなかったでしょう。

「手塚治虫」のDVDは販売されている?

「手塚治虫」のDVD販売について、上記の一覧表にまとめてみました。

上記、DVDを視聴して昔を懐かしむのもいかがでしょうか。

「手塚治虫」のグッズは販売されている?

「手塚治虫」のグッツ販売について、上記の一覧表にまとめてみました。

上記、グッズを購入して昔を懐かしむのもいかがでしょうか。

まとめ:昭和のマンガ家『手塚治虫』の作品を振り返ってみてはいかがでしょうか!

手塚治虫の代表作には、単なるエンターテインメントを超えた深い人間描写と社会的メッセージが込められています。

『鉄腕アトム』では正義と機械の倫理、『ブラック・ジャック』では命の価値と医療倫理を問いかけ、どの作品にも一貫して「命の重み」や「人間の本質」というテーマが流れています。

『火の鳥』では永遠の命を巡る人間の業と希望、『ブッダ』では宗教的精神と人間の救済、『どろろ』では失われた身体と魂を求める旅と再生の物語が描かれ、いずれも強い思想的背景を持っています。

また、『リボンの騎士』ではジェンダーや社会制度への問題提起を織り交ぜながら、少女漫画の先駆けとなる作品として高く評価されました。

こうした手塚作品は、子供から大人まで幅広い読者層に読み継がれ、世代を超えて支持されています。

アニメや実写映画など映像化も繰り返されており、その物語世界はメディアを問わず現代に受け継がれています。

マンガという表現形式を通じて、社会に対する鋭い視点や哲学的問いを提示した手塚治虫の作品群は、日本だけでなく世界の多くの人々にも影響を与えました。

これからもその魅力は色あせることなく、多くの読者に新たな気づきと感動を与え続けることでしょう。

| 配信サービス | 見放題 | 無料トライアル | 公式サイト |

|---|---|---|---|

| 月額プラン:600円(税込)/月 年プラン :5,900円(税込)/年 | 初回30日間無料 | |

| 2,189円(税込)/月 | 初回31日間無料 | |

| 1,026円(税込)/月 | - | |

| 550円(税込)/月 | 初回31日間無料 | |

| 550円(税込)/月 | 初回14日間無料 | |

| 広告あり:580円(税込)/月 広告なし:1,080円(税込)/月 | - |